・あの場所や国に行ってみたいな

・あんなことやこんなことしたいな

妄想は人間の特権であると思う。

小説を読んで妄想を膨らませたり、お金持ちである自分やモテる自分を妄想したりして人間は日々楽しんでいる。

あるいは、妄想して感傷に浸ったり、妄想して相手の気持ちになり切ったりもする。

妄想には、楽しむ側面と日常生活を送る上で欠かせない側面とがある。

ここでの妄想とは、脳内で何かを時間的・空間的に想像すること。

この妄想という能力が無ければ私たちの生活は味気ないものになります。

では、この妄想のメカニズムとはどのようになっているのだろうか?

心理学と脳科学(神経科学)の知見を参考にして考えてみます。

スポンサーリンク

①脳内の地図と時間差の脳領域

妄想で必要な能力には大きく分けて二つあります。

それが、空間把握能力と時間理解です。

妄想するときは、自分がどのような場所にいるのか(空間)と自分がいつあるいはどのような場面にいるのか(時間)ということが付随します。

そうでないと、妄想なんてできません。

何かを頭の中で思い描く時、必ずこの二つが関わっています。

では、前者の空間についてはどうでしょうか?

これは心理学・脳科学(神経科学)で膨大な研究があり、大体結論が出ています。

それが、ノーベル賞を受賞した海馬の場所細胞と頭頂葉です。

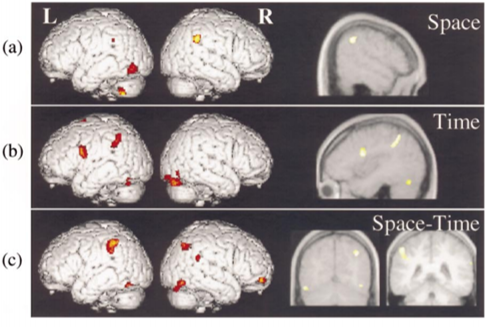

Coull & Nobre (1998)は、空間と時間の脳領域を特定しました。

図の(a)が空間に関する脳領域で、右脳(R)の黄色く光っている部分が頭頂葉です。

この部分を欠損すると空間把握能力が下がる研究もあり、空間はこの脳領域が大事そう。

では、時間に関してはどうでしょうか?

それが、図の(b)です。

時間に関しては、左脳の頭頂葉と側頭葉の間あたりが関係していそうです。

実は、空間に関する脳の研究は膨大にあるのですが、時間に関する脳の研究は彼らが最初だと言えます。

つまり、脳内の時間と空間の妄想には、頭頂葉が重要だとわかります。

この領域は後述しますが、他者の気持ちになったり将来のことなどを妄想したりするときにも重要になります。

スポンサーリンク

②過去と未来の脳領域

妄想はなにも現在の自分に限ったことだけではありません。

例えば、「将来子どもを持って幸せな家庭を築いて・・・」などのように過去や未来にも妄想は広がります。

その脳内メカニズムを研究したのが、Arzy et al. (2008)です。

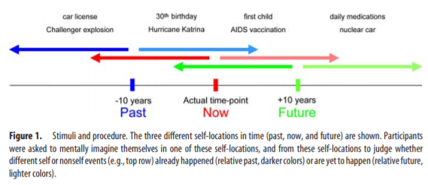

Arzy et al. (2008)は、図のように、現在(Now)を起点として過去(Past)と未来(Future)を想像する課題を実験参加者に行わせました。

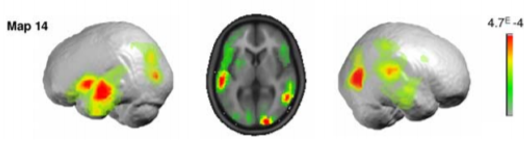

すると活動した脳領域として以下の図のようになりました。

この図から、過去や未来を妄想しているときにも、先ほどと同様の右脳の頭頂葉と側頭葉の間あたりが赤くなっているのが分かります。

さらに、記憶に関する側頭葉の活動も見られます。

過去や未来の妄想には、記憶したものを思い出す必要があるので側頭葉の活動が見られるのは当たり前ですが、時間が関わる脳領域として頭頂葉が関連するのは興味深いです。

①で紹介した研究と整合的であり、妄想の脳内メカニズムがかなりはっきりとわかってきました。

スポンサーリンク

③奥行きの脳科学

最後は奥行きに関する脳領域です。

妄想には空間が必要だと述べましたが、空間と言っても二次元の妄想をするわけではありません。

妄想する場合は、大体三次元ではないでしょうか?

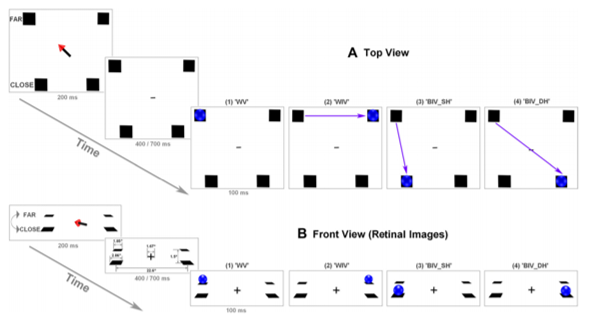

その三次元空間の脳領域を特定したのが、Chen et al. (2012)です。

彼らは、図のように、二次元と三次元の空間課題をしている時の脳活動を比べて、三次元の時の脳領域を調べました。

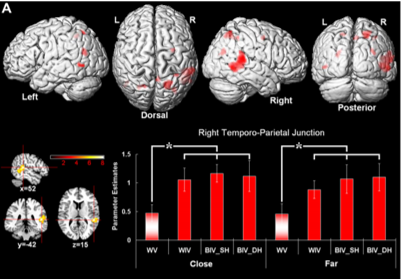

すると、結果として、下図のように、右脳の頭頂葉部分が赤く光っているのが読み取れます。

つまり、頭頂葉が奥行きの知覚に関して重要であることが理解できます。

他にも、Lambrey et al. (2012)は他者と自分の視点の違いや決められた方向からの眺めなど、妄想で必要な視点に関する脳領域の特定を行いましたが、これまで紹介した研究と同様に頭頂葉の活動が見られました。

スポンサーリンク

④妄想には頭頂葉

以上から、妄想の脳内メカニズムについては頭頂葉が重要であることが分かりました。

ちなみに、Lambrey et al. (2012)は、妄想課題の成績と頭頂葉の活動とで有意な関係性が見られるという報告もしており、妄想力がある人は頭頂葉の活動が強いということも判明している。

では、頭頂葉が重要だからと言ってなんなのだと思う方もいるかもしれません。

確かに、この質問は神経科学(脳科学)でよく話題になりますが、個人的には、それほど重要な疑問だとは思いません。

冒頭で記述した通り、妄想は私たちの生活を豊かにするのに必要な能力です。

その脳内メカニズムが解明されると、エンターテイメント業界でより楽しいゲームや動画、さらに小説の開発へとつながるし、何より妄想の障害を持っている方への治療につながります。

なので、これらの基礎的な研究には意味があると思います。

頭頂葉が重要だとわかるだけで、かなりの進歩ではないかと思われます。

しかも、従来までは空間の把握だけだと言われていた頭頂葉が、時間や視点の違いにも関係するという新知見は、今後かなり応用される可能性があります。

本記事では、身近な妄想という現象に焦点を当てましたが、紹介した研究は、人間の認識の根底にも関わります。

将来の研究が楽しみな研究の一つだと言えそうです。

スポンサーリンク

参考文献

Arzy et al. (2008). Self in Time: Imagined Self-Location Influences Neural Activity Related to Mental Time Travel. Journal of Neuroscience, 28(25), 6502-6507.

Chen et al. (2012). Neural Mechanisms of Attentional Reorienting in Three-Demensional Space. Journal of Neuroscience, 32(39), 13352-13362.

Coull & Nobre (1998). Where and When to Pay Attention: The Neural Systems for Directing Attention to Spatial Locations and to Time Intervals as Revealed by Both PET and fMRI. Journal of Neuroscience, 18(18), 7426-7435.

Lambrey et al. (2012). Imaging Being Somewhere Else: Neural Basis of Changing Perspective in Space. Cerebral Cortex, 22, 166-174.

スポンサーリンク