・意識って謎だらけでわからない。

・意識を数値で測る方法はないのか?

意識を客観的に数値で表せるとしたらどうでしょうか?

交通事故に会い、突然植物状態になった家族や友人を目にして、何もできず、呆然と立ち尽くすしかないというのは医療現場でよくあること。

植物状態の患者に延命治療をしかできないもどかしさがあります。

統計的にこのような植物状態の患者は、数千人くらいいると言われています。

もし意識を脳科学を応用して数値で表せられるのなら、意識がいつ回復するか、回復する見込みがあるかがわかります。

今回は、トノーニらの『意識はい生まれるのか―脳の謎に挑む統合情報理論』を参考に、意識を数値で測る研究者の努力をご紹介します。

本記事では以下のことが学べます。

2. 意識の脳科学(神経科学)的研究の知見

3. 意識を客観的に数値で測る取り組みの数々

4. その具体的方法

スポンサーリンク

①意識の有無を探る:閉じ込め症候群の事例研究から

トノーニらの『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論』で紹介されている事例で、「閉じこめ症候群」があります。

閉じこめ症候群とは、意識はあるのに、体を自由に動かすことができず、自分に意識があることを他人に示すことができない状態の患者です。

意識はあるため、家族の声や看護師・医師の声などは聞こえ、痛みも感じます。

たまにニュースで取り上げられているように、閉じこめ症候群なのに「意識がない」と判定されて、体が動かせるまでに回復したときに、それまでの看護師や医師からひどい扱いを受けたことを報告する事例もあります。

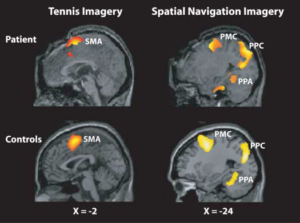

実際にfMRIという脳の血流を測定する器械に閉じこめ症候群の人が入って、「テニスをしている場面を想像してください」と指示すると健常者の脳活動と変わらない脳活動が見られるという研究もあります。

それが下図です。

上半分の図が閉じ込め症候群の患者で、下半分の図が健常者の脳活動の図です。

左半分がテニスをしている場面を想像させたときの脳活動で、右半分が地図などで空間のナビゲーションを行った時の脳活動です。

すると、テニスとナビゲーションで違った脳領域が活動しています。

これは、健常者と変わらず、閉じ込め症候群の患者も意識的に想像できていることを間接的に示しています。

閉じ込め症候群の場合、意識があるかどうかがわかるだけでも、家族にとっては大きな希望にもなります。

閉じこめ症候群であれば、体の機能訓練を通して家族と意志疎通ができるようになるかもしれません。

意識があることが客観的にわかるだけでも、多くの人に希望と適切な治療を施すことができます。

スポンサーリンク

②意識を客観的に測定する方法:脳波とTMS

では、意識の有無を客観的に測定する方法はあるのでしょうか?

それが「ある」と断言しているのが、トノーニらの『意識はいつ生まれるのだろうか 脳の謎に挑む統合情報理論』です。

彼らは、ごく単純な方法でどの医療施設でもできる意識の判定方法を開発しました。

それは、脳活動を電極を通して測定する脳波とTMSという脳に刺激を与える装置とを組み合わせた方法です。

方法は簡単で、頭蓋骨の上から脳の中央付近をTMSで刺激し、脳波で脳活動を記録するだけです。

その後に、統計的な手続きをして、脳波の活動の広がり方を見ます。

すると、意識のある人とない人とでは脳活動が異なるという結果が得られています。

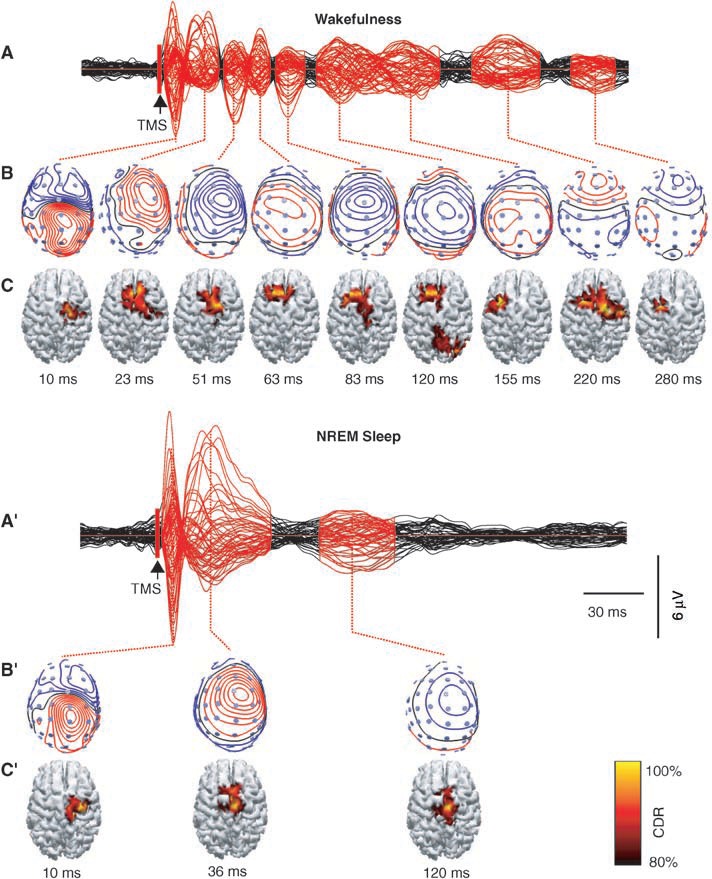

それが下の図です。

上の図のABCは、睡眠時と起きている時とで、TMSで刺激したときの脳波の広がり方の違いを示しています。

上半分ABCの図が起きている時で、下半分A’B’C'の図が寝ている時です。

寝ている場合、脳活動が中心部にとどまっているのがわかります。

このように、起きているとき(意識があるとき)と寝ているとき(意識がないとき)とで、脳活動に顕著な違いが現れます。

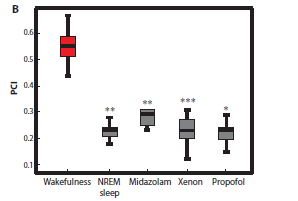

TMS刺激と脳波の研究を様々な条件で見比べてまとめたのが下の図です。

この図は、主に麻酔下での脳活動と起きている時の脳活動との違いをまとめたものです。

麻酔下のときは、起きているとき(Wakefulness, 赤)に比べて顕著に脳活動が下がっていることが分かります。

スポンサーリンク

③トノーニらの意識の研究は他の研究とどこが違うのか?

トノーニらの研究がわかりやすくまとめられているのが、『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む情報統合理論』です。

しかし、意識の研究は心理学や神経科学(脳科学)の研究で膨大に蓄積されているのではないのかという疑問もあります。

実際そうです。

しかし、本書で紹介されているトノーニらの研究は他とは違う部分があります。

それが、意識のある場合とない場合を麻酔などで操作して因果関係を掴もうとしている点です。

これまでの意識の研究では、たとえばドゥアンヌのように、無意識から人間の意識を解明する研究があります。

ドゥアンヌの『意識と脳―思考はいかにコード化されるか』は、サブリミナル刺激(人間が知覚できない刺激)を見せてその後の反応から人間の無意識の行動についてまとめています。

しかし、彼らの研究では、意識がある状態での無意識の行動を研究している訳であり、意識の有無を操作しているわけではありません。

そのため、因果関係までは掴めていないのです。

他にも、精神疾患の意識障害を研究して意識の謎に挑もうとしている研究もあります。

たとえば、意識がはっきりしている人と意識混濁状態の人とを比べたりしています。

しかし、この研究も精神疾患特有のものという要因が介在しているかもしれないですし、意識混濁状態を操作して引き起こした訳でもないので、因果関係までは掴めていません。

それゆえ、トノーニらの研究は、他の意識研究と比べても科学的根拠がしっかりとした研究であり、なおかつ数値で分かりやすく示されたという点で群を抜いています。

スポンサーリンク

④まとめ

以上をまとめると以下のようになります。

- 閉じ込め症候群という意識はあるが体が動かせない患者の研究が意識研究の発端になった。

- 脳波とTMSという刺激装置を使うと、意識の有無によって脳活動に違いが表れる。

- それを睡眠下や麻酔下などの意識のない状態とを比べることで意識の有無が分かる。

- 他の意識研究と違う点は、因果関係にあり。

心理学や神経科学(脳科学)の最大の難問である意識を解明できるとどうなるのか?

計り知れない恩恵が人間にもたらされます。

一番は、冒頭のエピソードで悲しむ人を減らせることだと私は思います。

閉じこめ症候群であれば、家族の希望がつながる。

いつになるかはわからないですが、いつかまた患者は何気なく家族と言葉を交わせるようになる。

誤って脳死として「死」と判定されることもなくなる。

入院中でも、家族と触れ合える喜びも共有できる。

医療関係者や研究者だけではなく、そのような境遇の方やご家族の方、そして一般の人にも是非手にとってほしい一冊です。

スポンサーリンク