・赤ちゃんはどのようにして言葉を覚えるのだろうか?

・赤ちゃんにとって効果的な言語教育はあるのだろうか?

以前、「脳科学が解明!赤ちゃんはいつから言葉を理解しているのか?」の記事で、脳科学(神経科学)の研究から赤ちゃんは生まれる前から言葉の学習をしていることが分かりました。

言葉の意味まで学習しているのかはわかりませんでしたが、言葉の音的性質などは生まれてすぐに判別できます。

しかし、脳科学的研究では、どのように赤ちゃんが言葉を覚えるのかまではわかりませんでした。

なので、今回は心理学の研究を参考に、赤ちゃんがどのようにして言葉を覚えるのか、その方法を見ていきましょう。

本記事では以下のことが学べます。

2. 赤ちゃんの言葉の覚え方

3. 赤ちゃんの驚異的な学習能力

スポンサーリンク

①赤ちゃんは生後すぐから人の言葉に特異的に反応する

赤ちゃんの言葉の研究は古くからあります。

なんと1992年には、赤ちゃんが自分の母国語と他の言語とを見分ける能力があることが示されています。

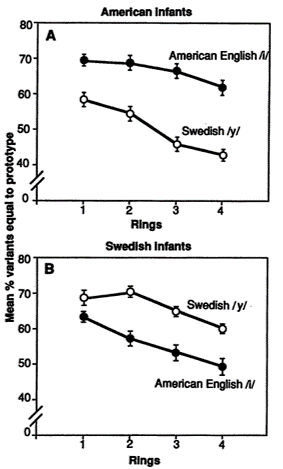

Kuhl et al. (1992)は、生後6か月の英語圏の赤ちゃんとスウェーデン語圏の赤ちゃんに、それぞれ英語とスウェーデン語とを聞かせました。

その時に、音に対して振り向くかどうかを見て、母国語に反応しやすいかを確かめました。

すると下の図のような結果になりました。

縦軸は、振り向く確率を表しています。

上の図が、アメリカ生まれの赤ちゃんの反応で、下の図がスウェーデン生まれの赤ちゃんの反応です。

●の傍線が英語を聞かせた時で、○がスウェーデン語を聞かせた時です。

この図のように、アメリカ生まれの赤ちゃんは英語を聞いた時に反応が大きく、一方、スウェーデン生まれの赤ちゃんはスウェーデン語を聞いた時に反応が大きくなります。

つまり、生後6か月でもうネイティブ語と他の言語との区別がつきます。

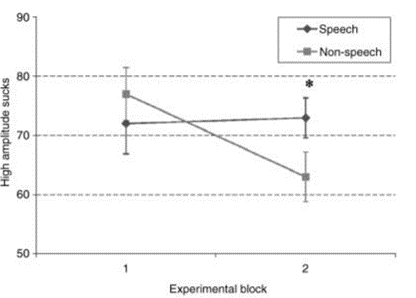

さらに、Vouloumanos & Werker (2007)は、生後4日までの新生児に、人間の言葉と人工で作った人間の音声に似た言葉とを聞かせたところ、人間の言葉に大きく反応することを示しました。

この図は、縦軸が新生児のおしゃぶり反応の強さを表しています。

図の右側を見ていただくと、人間の言葉(Speech)の方が、人工の言葉(Non-speech)よりも統計的に有意に反応していることがわかります。

これらの研究から、赤ちゃんは人間の言葉に反応しやすく、生後数日から言葉の学習が始まっていることを暗示します。

生後半年になると、ネイティブとそうでない言葉との判別もつくようになります。

驚異的な学習能力です。

この結果は、前回の記事「脳科学が解明!赤ちゃんはいつから言葉を理解しているのか?」と整合的ですね。

スポンサーリンク

②赤ちゃんはどのように言葉を覚えているのか?:確率とパターン

赤ちゃんがどのように言葉を覚えているのかは今でも心理学の難問です。

しかし、現在でも提唱されている言葉の覚え方はあります。

それが、「統計的確率に沿って覚える」という方法です。

なんやら難しく聞こえますが、内容は簡単です。

例えば、かわいい[kawaii]とあかちゃん[akachyan]という二つの単語があるとします。

僕らの経験則から、「かわいい」と「あかちゃん」を区別する方法として音の違いを挙げます。

「かわ[kawa]」「いい[ii]」と区切る確率は非常に低いと思います。

逆に、「いい[ii]」「あか[aka]」というように区切る場合は結構あると思います。

この場合、区切る確率が大きくなります。

そういう意味での「統計的確率」です。

実は、赤ちゃんもこの方法に沿って言葉を区別していることをSaffran et al. (1996)は示しました。

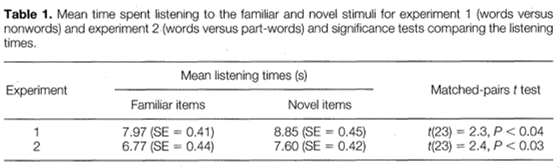

彼らは人工的に連続した三シラブルの音が含まれる言葉を作って、その言葉に生後八か月の赤ちゃんを慣れさせて学習させます(Familiar items)。

例えば、bida/kupa/doti/gola/bubi/daku・・・です。

次に、新しく同じような連続する言葉(Novel items)を作って、赤ちゃんがその違いに気づくかどうかを確かめました。

すると結果が以下の図になります。

この図のように、慣れて学習した単語(Familia items)よりも新しく作った単語(Novel items)の方が反応が大きくなりました。

これは、赤ちゃんが慣れている場合、反応は低くなり、慣れていないものに直面すると反応が高くなる性質を利用しています。

つまり、赤ちゃんは、新しい単語が慣れている単語と違うことを明確に判別したのです。

この音とこの音だと別の単語だなという区別をするのです。

さらに、確率的に区別する場合が異なるように操作しても同様の反応が見られます(図の下段)。

よって、赤ちゃんは、確率に基づいて単語を区別しています。

確率的に区別しやすいモノはちゃんと区別し、確率的に区別しづらいモノは区別しないという風にです。

Saffran et al. (1996)の研究を皮切りに、赤ちゃんが確率的に言葉を学習しているというのが膨大に調べられました。

今では、定説となっています。

さらに、別の学習方法も示されています。

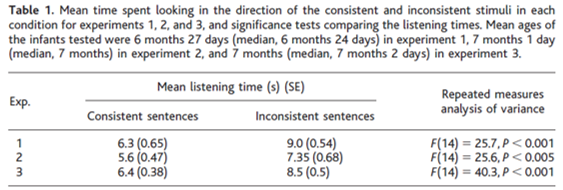

Marcus et al (1999)は、赤ちゃんが言葉のパターンを認識していることを示しました。

例えば、「wo fe wo」のようにABA式のパターンの言葉と「wo fe fe」のようにABB式のパターンをの両方を学習させ、そのパターンと違う単語を提示してテストしました。

結果は以下の図です。

ABAパターン(Consistent sentence)の場合、そうでないパターン(Inconsistent sentences)と比べて、反応が低くなりました。

つまり、先ほどと一緒で、慣れているものにはあまり反応しないという性質から、パターンを覚えてパターンの違いを判別できることが示されています。

赤ちゃんは言葉のパターンを理解できるのです。

Marcus et al. (1999)は、「代数的な」と難しい表現をしていますが、結構赤ちゃんは複雑な言葉の性質を理解できます。

赤ちゃんの言葉の学習方法としては、確率的やり方とパターンによる区別と二つの方法があります。

スポンサーリンク

③赤ちゃんは言葉の組み合わせを理解できる

最後に、言葉にまつわる赤ちゃんの驚異的な学習能力について見ていきます。

赤ちゃんは、ある単語と一緒に提示された絵との間の関係を学習します。

そして、そこで得た経験を別の似た単語と絵との関係にも当てはめることができます。

それを示したのが、Lany & Saffran (2010)です。

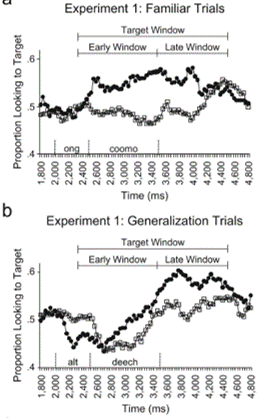

例えば、「ong coomo」という言葉とブタの絵、「ong fengle」とコアラの絵を一緒に提示して、学習させます。その一方で、「alt deech」とトラックの絵、「alt gope」とバイクの絵を一緒に提示して、こちらも学習させます。

そのあとに、単語と絵との組み合わせが一緒の場合と違う場合とを比較しました。

すると以下のような結果になりました。

まずは、上のaの図を見てください。

●が正解の組み合わせの時の反応で、□が不正解の組み合わせの時の反応です。

正解の組み合わせの方が、視線反応が強いことを示しています。

つまり、赤ちゃん(生後22か月)は言葉と絵との組み合わせを理解し、覚えることができるのです。

言葉とその言葉が示す物との対応関係を学習できることが示されました。

次に、上図の下bをご覧ください。

Bは、先ほど覚えた単語から、別の単語を聞いて、動物か乗り物かを区別していることを示しています。

●が「alt ○○」を聞いた時に正しい絵(乗り物)に反応した時です。

□が「alt ○○」を聞いた時に間違った絵(動物)に反応した時です。

●の方が高く反応していることがわかります。

つまり、覚えた言葉と絵とのパターンから動物や乗り物など新規の概念をも獲得することが示されたのです。

生後22か月、二歳弱ですが、幼児は、ここまで複雑な内容を覚える能力があるのです。

言葉とその意味内容の学習過程の解明に繋がります。

スポンサーリンク

④まとめ

以上が、赤ちゃんがいつどのように言葉を覚えるのかについてです。

まとめると以下のようになります。

- 生後すぐから赤ちゃんの言葉の学習は始まっている可能性が高い

- 赤ちゃんは、確率的な言葉の学習を行っている

- 赤ちゃんは、言葉のパターンを識別できる

- 赤ちゃんは、生後2年弱では言葉とその意味内容を学習できる可能性が高い

ちなみに、論文にも書かれていましたが、自閉症のような発達障害の赤ちゃんは、言葉を聞いたときにあまり反応しないという特徴があるとのことです。

つまり、この赤ちゃん研究で分かったことが医療の現場にも生かされています。

赤ちゃんにはまだまだ謎が多いです。

これからの研究が楽しみです。

本サイトでも追っていこうかと思います。

ありがとうございました。

スポンサーリンク

参考文献

Kuhl et al. (1992). Linguistic Experience Alters Phonetic Perception in Infants by 6 Month of Age. Science, 255,606-608.

Lany & Safran. (2010). From Statistics to Meaning: Infants' Acquisition of Lexical Categories. Psychological Science, 21(2).

Marcus et al. (1999). Rule Learning by Seven=month-Old Infants. Science, 283, 77-80.

Saffran et al. (1996). Statistical Learning by 8-Month-Old Infants. Science, 274,1926-1928.

Vouloumanos & Werker. (2007). Listening to language at birth: evidence for bias for speech in neonates. Developmental Science, 10(2), 159-171.

スポンサーリンク