・失敗や事故など最悪な想定ばかり勝手に考えてしまう。

・なんで勝手にネガティブなことが考えたくもないのに頭に浮かぶの?

「侵入思考」というワードがSNSでバズりました。

Wemen’sHealthさんの記事を読み、侵入思考で悩む方が多いということを知りました。

侵入思考はあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、実は心理学や精神医学の分野では結構古くから研究されています。

侵入思考とは、記事によると「侵入思考は望んでもいないのに浮かんできてしまう思考」のことです。

例えば、まだ何も起きてもいないのに、車に乗って運転するとき、「大きな事故に遭ったらどうしよう」と最悪な想定が勝手に浮かぶことです。

このようなネガティブなことが考えたくもないのに頭に浮かぶことはありませんか?

今回はそんな侵入思考の脳科学的なメカニズムについて見ていきます。

脳のメカニズムを知れば、侵入思考への対策もわかります。

本記事では以下のことが学べます。

2. 侵入思考の脳内メカニズム

3. 侵入思考の具体的な対策

スポンサーリンク

①侵入思考が関わる脳のメカニズム

侵入思考は、元々は「強迫神経症」「PTSD」「うつ病」など精神医学の領域で研究されてきました。

しかし、最近になって健常者を対象にした侵入思考の研究も出てきています。

そもそも侵入思考はどうやって調べるのか?

Kühn et al. (2013)は、普段日常生活で生じる侵入思考を質問紙で訪ねて、それと関連する脳領域を調べました。

質問紙の質問項目は以下の三つの項目を使用しています。

「特定の思考が頭から離れない」

「何かについて何度も何度も考え続けてしまう」

「自分自身のことについて考えることを制御できない」

このように侵入思考の特徴がどれくらい当てはまるかで普段の侵入思考の強さを測定しています。

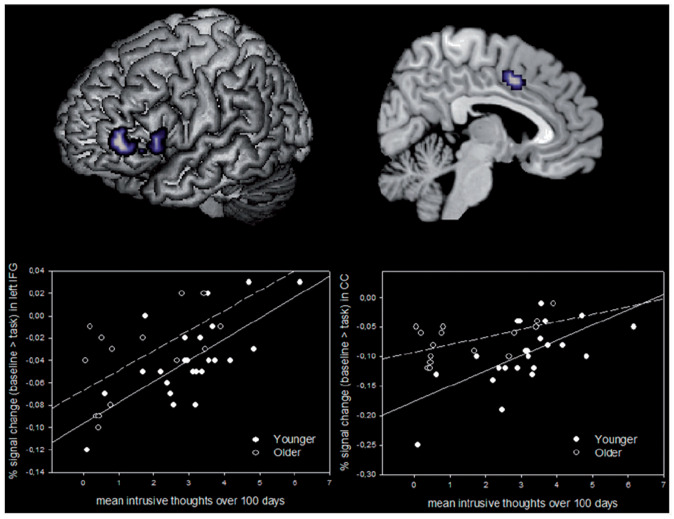

この侵入思考の度合いと関係があった脳領域が以下の図に表されています。

この図の青く光っている領域が侵入思考と関係する脳領域です。

左側が前頭葉で、右側が前頭葉の奥の帯状回(CC)と呼ばれる領域です。

下の図は、

縦軸が、それぞれの脳領域の活動度合い。

横軸が、侵入思考の強さを表しています。

どちらの領域も、侵入思考が高ければ高いほど各領域の活動と関連しています。

前頭葉には短期記憶など様々な機能がありますが、他の思考や脳領域を制御する機能もあります。

一方、帯状回は心の中で葛藤を抱くと活動する領域です。

なので、侵入思考による考えたくもない思考が浮かぶ葛藤で帯状回が働き、その思考を制御しようとして前頭葉が働いていると解釈できます。

この二つの領域が侵入思考の脳科学的メカニズムとして大事です。

スポンサーリンク

②侵入思考が生じている時の前頭葉と帯状回の関係

次に、では、前頭葉と帯状回がどのように作用を及ぼしあっているのか?

それをより詳細に調べた研究があります。

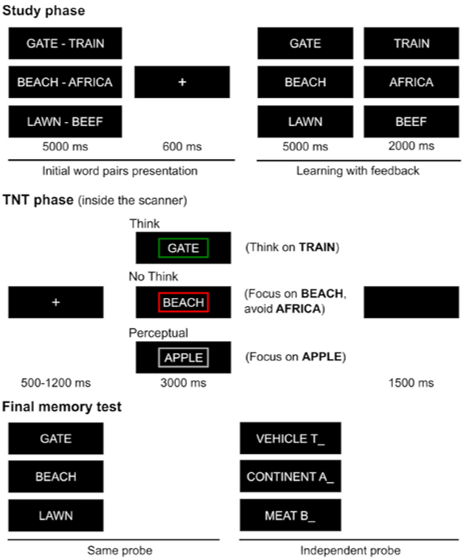

Crespo-Garcia et al. (2022)の研究では、実験参加者に以下のような実験をすることで侵入思考の脳科学的メカニズムを詳細に調べました。

この実験では三つの段階があります。

第一段階は、学習段階(Study phase)です。

図の一番上のように、GATE-TRAINと二つの単語のペアが呈示され、そのペアを覚えるという段階です。

後に、GATEと片方の単語を呈示されて、ペアを答えられるように覚えさせます。

第二段階は、脳活動を取りながら、その単語のペアについて考えさせる段階(TNT phase)です。

この第二段階では、三つの条件が設定されています。

真中の図の、上に表示されている、単語が緑の枠線で囲まれている条件が、Think条件です。

この条件では、提示された単語のペアを考えさせる条件です。

真中の赤で囲まれている条件が、No Think条件です。

この条件では、提示された単語のペアをできるだけ考えないようにさせる条件です。

ついつい第一段階の学習段階で覚えたペアを思い出しがちですが、それをしたらだめという条件です。

下の図の白で囲まれている条件が、Perceptual条件です。

文字通り、ペアの単語ではなく、呈示された単語のみを考えさせます。

この第二段階の三つの条件を経てから、第三段階に移ります。

第三段階は、記憶テストをさせます。

図の一番下にある通りに、覚えた単語のペアを思い出させて、記憶をテストします。

このように三つの段階を経た研究を行い、単語のペアを考えさせるThink条件と単語のペアを考えないようにさせるNo Think条件を比べて、No Think条件でついつい思い出してしまう侵入思考の脳のメカニズムを探っています。

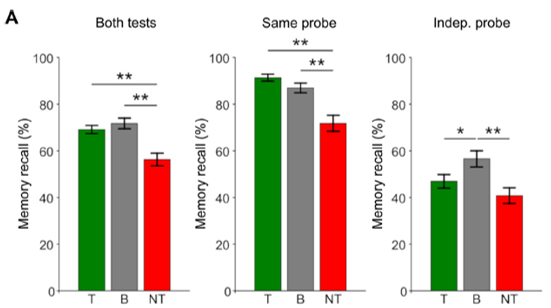

すると、まず記憶テストの結果です。

この図で大事なのは、左側の図です

縦軸は、どれくらい思い出せたのかの記憶のテスト成績

横軸は、条件で、緑が単語のペアについて考えさせるThink条件、ねずみ色が単語について考えさせるPerceptual条件、赤が単語のペアを考えさせないNo Think条件です。

すると、赤のNo Think条件で記憶成績が下がっています。

この結果が実はかなり大切です。

記憶の研究では、記憶したことを考えさせないように抑圧するとその抑圧したことを忘れるという性質があります。

なので、今回のNo Think条件では覚えたものを考えさせないように抑圧させています。

その抑圧の効果が実際の記憶テストで表れており、実際に実験参加者がNo Think条件で単語のペアについて考えないようにできたことを間接的に示しています。

テスト成績の違いは、実験成功の証でもあるのです。

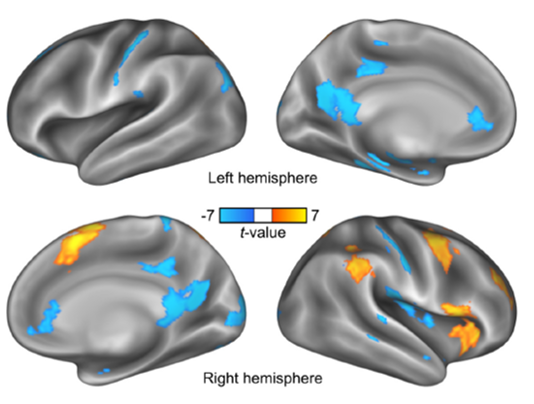

では、Think条件とNo Think条件の脳活動の違いを見たのが以下の図です。

この図は、No Think条件でより活動した領域が赤く光っています。

すると、前頭葉と帯状回の部分が光ったという結果です。

①で紹介した研究と同様の領域ですね。

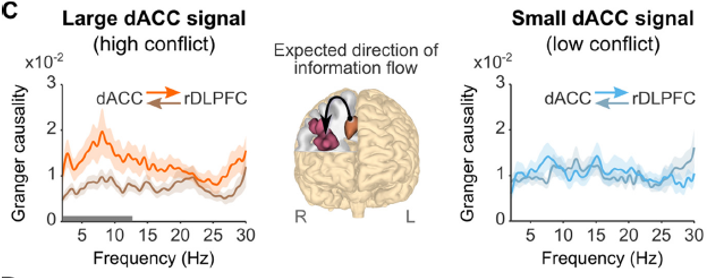

では、前頭葉と帯状回の関係性はどうなっているのでしょうか?

その働きの関係性を見たのが、次の図になります。

この図の真ん中をご覧ください。

脳の中心から左の方へ→が出ています。

中心の方が帯状回で、左側の領域が前頭葉です。

つまり、No Think条件で考えないようにしていても考えてしまう侵入思考が生じた時、帯状回が前頭葉に働きかけている様子が描かれています。

左右のグラフの詳細は難しいので省きますが、「帯状回→前頭葉」という関係性が成り立つことを数値で表しています。

そのため、侵入思考の脳内メカニズムとして、「帯状回の活動で考えてたくもない思考が浮かんだ葛藤状態が、前頭葉に働きかけて思考を抑制することを邪魔している」と解釈できます。

思考の抑制が邪魔されるということは、考えたくもない思考が抑制されないということなので、侵入思考が生じてしまうということです。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、侵入思考の脳科学的メカニズムをまとめると以下のようになります。

- 侵入思考とは、考えたくもないネガティブな思考が勝手に頭の中に浮かぶこと。

- 侵入思考で関係する脳科学的メカニズムは、前頭葉と帯状回。

- 侵入思考が生じるのは、帯状回が前頭葉の抑制機能を邪魔するから。

では、侵入思考をどうすればなくせるのか?

具体的な対策に関しては様々ありますし、まだ研究途上ですが、

1) 前頭葉の抑制機能を高める。

2) 抑制機能が低下しないようにする。

3) 侵入思考が浮かんでも侵入思考をネガティブに捉えるのではなく、前向きにとらえ直す。

抑制機能を高めるためには、脳トレなどがあります。

抑制機能が低下しないようにするには、精神状態を安定させる必要があります。

例えば、ストレスや睡眠不足を避けるなどです。

三つ目の侵入思考への捉え方に関しては、「侵入思考は悪いものではない」と思うことです。

ネガティブな思考をぐるぐる考えてしまうことを「反芻思考」と言いますが、ポジティブな思考で反芻思考をしないみたいに、前向きにとらえることで侵入思考を止めるやり方です。

研究を見たことがなく、経験談になりますが、「侵入思考だ。嫌だ」とネガティブになると余計に侵入思考が生まれます。

「侵入思考だ。まぁそういうこともあるか」と前向きに捉えられれば、ネガティブな負の連鎖から解放されます。

今後の研究が楽しみですね。

スポンサーリンク

参考文献

Crespo-Garcia et al. (2022). Anterior Cingulate Cortex Signals the Need to Control Intrusive Thoughts during Motivated Forgetting. Journal of Neuroscience, 42(21), 4342-4359.

Kühn et al. (2013). The neural representation of intrusive thoughts. SCAN, 8, 688-693.

スポンサーリンク