・赤ちゃんの時でも親が将来の子どものためにできることはないか?

・赤ちゃんとの親とのやり取りの良い例と悪い例とは?

年齢が上がるにつれて、記憶力の衰えを感じます。

今まで一回で全部覚えられたことが、何度も繰り返して同じことをしないと覚えられないようになってきました。

そんなときに、記憶力の良い人はうらやましいと思います。

実は、現在や将来の記憶力は、赤ちゃんの頃の親との関係が影響すると心理学では言われています。

今回は、そんな記憶と親子関係について研究した新旧二つの研究を紹介します。

ぜひ子育て等の参考にしてみてください。

本記事では以下のことが学べます。

2. 子どもの将来の記憶力が上がる親との良い関係性と悪い関係性。

3. 頭の良さも親との関係性がかかわる!?

スポンサーリンク

①赤ちゃんの時の親との関係性が、子どもの将来的な記憶力に影響する心理学のレジェンド級の研究

赤ちゃんの発達などを調べた研究は古くからありますが、特に赤ちゃんの記憶もそんな時代から調べられていました。

Reeseら(1993)は、40か月(3歳4か月)の赤ちゃんとその母親を対象に、記憶力の発達過程と記憶力に影響する要因を調べました。

注目したのが、赤ちゃんとお母さんが遊びの場面でどのような指示をお母さんがするかです。

特に大事なのが、お母さんが赤ちゃんと会話するときに「Elaboration(詳細化する)」かどうかをこの研究では見ています。

詳細化とは、この研究だと、例えば、赤ちゃんに「フロリダに行った日のことを覚えている?」と会話を始めたり、「それはアイスクリーム?それともアイスクリームが乗ったケーキ?」と具体化する質問をしたりして、会話を発展させるやり方です。

この「Elaboration(詳細化する)」が多い母親と少ない母親を分けて、赤ちゃんが46か月(3歳10か月)時点、58か月(4歳10か月)時点、70か月(5歳10か月)時点のそれぞれの記憶力にどのように影響するかを見ました。

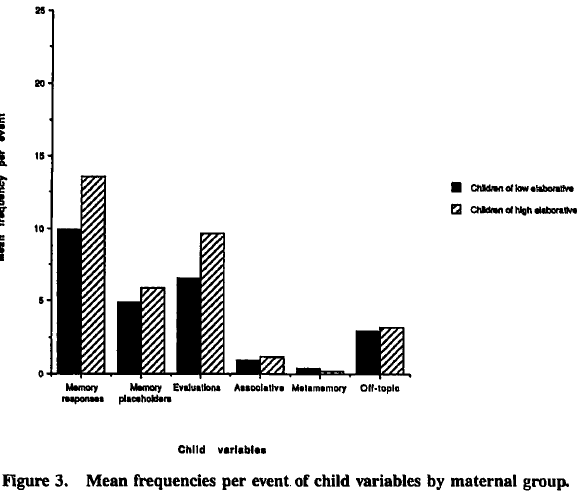

すると結果は以下の図のようになりました。

縦線が赤ちゃんの記憶指標で、上に行くほど赤ちゃんの記憶力が高いことが示されます。

横軸は各記憶の種類ですが、無視してください。

黒の傍線が詳細化が少ない母親で、斜線のしましまが詳細化が多い母親です。

すると、一番左端の二つの傍線をみていただきたいのですが、こちらが会話中に反応した赤ちゃんの記憶量です。

すると、斜線のしましまの方が黒の傍線より高く、会話中に詳細化をよくする母親の赤ちゃんほど記憶力が高いことがわかります。

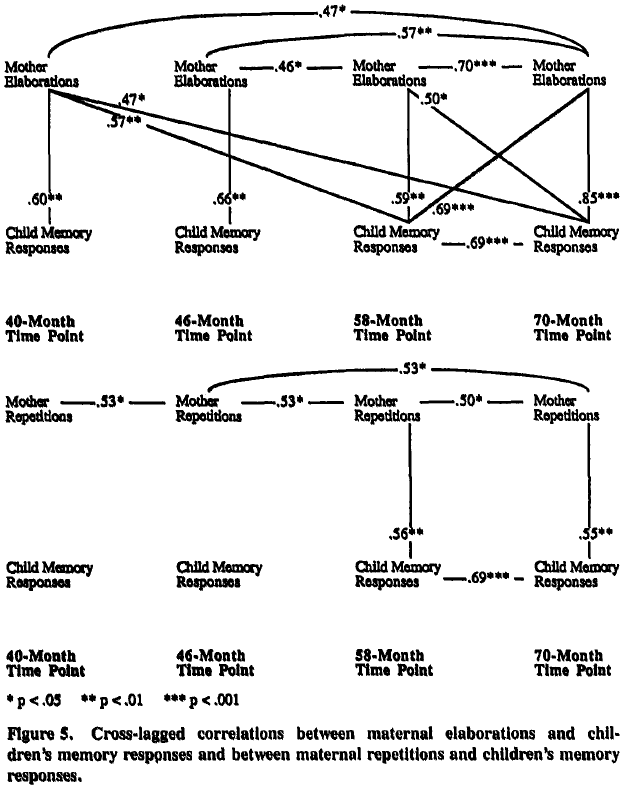

次に、下の図をご覧ください。

これは、赤ちゃんの各年齢とお母さんとの会話での詳細化とRepetition(繰り返し)がどのように、赤ちゃんの記憶に関係しているかを示しています。

英語で過ごしわかりづらいですが、プラスで線が引かれている項目同士がそれぞれをより増加させると捉えてください。

例えば、上図の左端

Mother

Elaboration

|

.60**

|

Child Memory

Response

これは、母親の詳細化が赤ちゃんのの記憶的な反応をより増加させること、つまり、詳細化によって、赤ちゃんの記憶力が上がることが示されています。

この図で大切なのは、40か月時点と58か月(4歳10か月)時と70か月(5歳10か月)時点の母親の詳細化が赤ちゃんの記憶力にプラスに影響していることです。

また、図から、母親が詳細化すればするほど別の時点でも詳細化する傾向も見て取れます。

なので、詳細化が長期にわたって赤ちゃんの将来の記憶力に影響しうると思われます。

しゃべられるようになった赤ちゃん対する親の接し方で、赤ちゃんの記憶力に影響するのは驚きの心理学の研究です。

スポンサーリンク

②赤ちゃんの実行機能とお母さんのうつ病傾向と育て方の関係

先ほどは記憶力だけの話でしたが、記憶を含めた様々な頭の機能を表す実行機能にも母親の影響が表れると示した心理学の比較的最近の研究があります。

それが、Gueron-Selaら(2018)の研究です。

この研究では、1000人もの赤ちゃんとお母さんの組み合わせを研究した大きな研究になります。

しかも、赤ちゃんが2か月, 6か月, 15か月, 24か月(二歳), 36か月(三歳)まで長期的かつ様々な年齢時期に調べられている大々的な研究でもあります。

この研究では、お母さんのうつ病傾向・赤ちゃんとお母さんとのコミュニケーションの仕方・お母さんの言葉の複雑性などを調べ、その影響が、赤ちゃんの集中力・注意力・記憶力を含めた実行機能にどれだけ影響するのかを見ています。

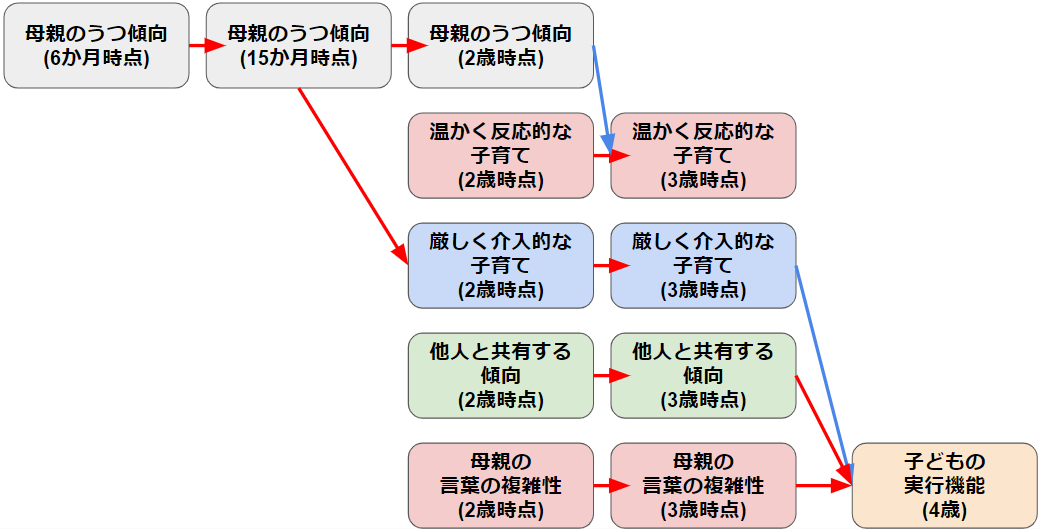

結果は以下の図にまとめられました。

※Gueron-Selaら(2018)の研究を参考に筆者が作成。一部省略している。

この図は、先ほどと同じで、→で結ばれていて、→が赤であればもう一方を上げることを示しています。逆に、→が青であれば、もう一方を下げてしまうことを示します。

すると、大事なのは以下の3点です。

- お母さんのうつ傾向が高いと、厳しく介入的な子育てをするようになり、4歳時点の子どもの実行機能にマイナスに影響する。

- 赤ちゃんが三歳時点のお母さんの言葉の複雑性が高いほど、4歳時点の子どもの実行機能にプラスに影響する。

- なんでも親と共有する赤ちゃんほど、4歳時点の子どもの実行機能にプラスに影響する。

お母さんのうつ傾向は、直接的ではありませんが、子どもの実行機能に影響しそうです。

他にも、お母さんが使う言葉も子どもの頭の良さに影響しそうです。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、将来的に赤ちゃんの記憶力や実行機能に影響しうる要因を解説しました。

まとめると以下のようになります。

- 赤ちゃんの将来的な記憶力はお母さんとの会話の仕方で変わる。

- 特に、会話をより具体的にする詳細化は、赤ちゃんの記憶力を刺激する。

- うつ傾向などのお母さんの特性が、将来的な赤ちゃんの実行機能に影響しうる。

- 特に、厳しく介入する子育て法は赤ちゃんの実行機能にマイナスに影響する。

これらの研究は、絶対にこうなるというわけではありません。

あくまでも、可能性と傾向の話であり、紹介した研究では扱っていない要因ももちろん赤ちゃんの将来には影響します。

でも、詳細化のような会話の工夫はすぐにでもできそうで、示唆的な研究だなと思います。

スポンサーリンク

参考文献

Gueron-Selaら(2018). Maternal Depressive Symptoms, Mother-Child Interactions and Children’s Executive Function. Developmental Psychology, 54(1), 71–82.

Reeseら(1993). Mother-child conversations about the past: Relationships of style and memory over time. Cognitive Development, 8(4), 403–430.

スポンサーリンク