・マインドフルネスってどんな効果があるの?

・本当にマインドフルネス瞑想を続けて意味があるの?

一昔前から今も流行っている「マインドフルネス」。

某世界的大手企業がマインドフルネスを取り入れて、社員のメンタルヘルスに気を遣うようになり、生産性の向上を図ったことから流行りました。

心理学でも、カバットジン『マインドフルネスストレス低減法』北大路書房の書籍がもとになって、心理療法としてマインドフルネスが取り入れられています。

そんなマインドフルネスですが正しいやり方をすれば、実は心の健康だけではなく、認知能力の向上やストレス耐性・レジリエンスの向上も見込めると研究では報告されています。

今回は、そんなマインドフルネスの正しいやり方と効果にについて詳しく紹介します。

本記事は以下のことが学べます。

2. マインドフルネスの正しいやり方。

3. マインドフルネスの注意力や集中力の効果

4. マインドフルネスのストレス耐性とレジリエンスの効果

スポンサーリンク

①マインドフルネスとは何か?心理学的に正しいやり方

心理学の論文でも膨大な量があるほど研究されているマインドフルネスですが、研究によって若干やり方が違います。

しかし、共通している点は同じです。

まず、マインドフルネスとは何か?

カバットジン(2016)によると三つの特徴があります。

①今という瞬間に完全に注意を集中するという方法(マインドフル)(pxi)

②「マインドフルネス瞑想法」は、注意集中力を高めるためのトレーニングを体系的に組み立てたもの

③「マインドフルネス瞑想法」は、リラクセーション(緊張がゆるみ、和らいでいる状態)や注意力、意識、洞察力をもたらす潜在的な能力を活かして、自分の人生を上手に管理する新しい力を開発するための体系的な方法(p2)」

例えば、マインドフルネスは呼吸法と一緒に行われることが多いですが、深呼吸をしている間に過去の出来事や未来の空想などを考えずに、深呼吸の空気の流れや肺やお腹の具合など、まさに「今ここ」の状態に集中するのが正しいやり方でかつ基本です。

この方法を用いて、ビジネスや日常での緊張や不安に悩まされることなく、自分の人生を上手くコントロールして理想の自分の生活を実現できるようになることが目標です。

つまり簡単に言えば、いろんなマインドフルネスのやり方はありますが、人生を自分らしく生きるために今ここに集中して心を落ち着かせる方法です。

このマインドフルネスは、一人でできて、いつでもできます。

詳しくは、カバットジンの本に載っていますのでぜひご覧ください。

→ https://amzn.to/4gNRDT2

スポンサーリンク

②正しいマインドフルネスのやり方で得られる注意・集中力への効果

少し前の研究ですが、1回20分のマインドフルネスをたった5日間ほどするだけで、注意・集中力や感情の安定化、そしてストレス値の減少などを報告した研究があります。

それが、Tangら(2007)の研究です。

彼らは、40人の大学生を集め、比較するコントロール群とマインドフルネス群に分けて、注意・集中力・感情・ストレスをそれぞれ調べました。

まず、注意・集中力です。

どのような課題をさせたかと言うと、「→→←←→」などのように、たくさんある矢印の真ん中をできるだけ早く答えるように言われます。

真ん中以外のノイズに惑わされず、早く答えられるかで注意・集中力を見ています。

次に、感情の安定性は、質問紙調査で調べています。

最後に、ストレスは、計算課題をしているときの唾液のコルチゾール値を参考にしています。

コルチゾール値はストレスを測る最も最適な整理指標です。

計算というストレス状態にさらされた時に、どう値が変わるのかを見ています。

すると、結果は以下の通りになりました。

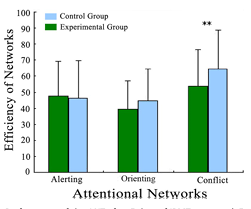

この図は、注意・集中力の結果を示しています。

縦軸が反応速度の速さで、下に行くほど成績は良いことを意味します。

横軸はそれぞれ注意・集中力の項目です。

緑がマインドフルネス群で、水色がコントロール群です。

すると、右端の項目だけ、マインドフルネス群で反応速度が早いことが示されています。

つまり、マインドフルネスによって周りのノイズで迷う時間が短いことが言えそうです。

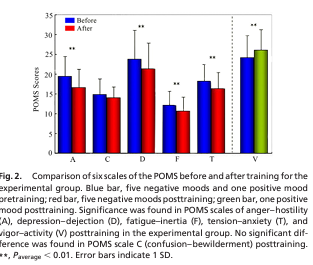

この図は、マインドフルネス群の感情の項目をそれぞれ示しています。

青がマインドフルネストレーニングを受ける前で、赤がトレーニング後です。

すると。統計的に有意に下がっているのが、以下の4項目です。

A: 怒りやイライラ

D: 抑うつ傾向

F: 疲労

T: 緊張や不安

つまり、ネガティブ感情や疲れが、マインドフルネスによって下がる可能性が高いのです。

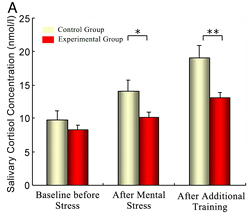

この図は、計算ストレスを与えたときの唾液中のコルチゾール値を示しています。

赤がマインドフルネス群で、黄色がコントロール群です。

縦軸がコルチゾール値の高さを示しており、上に行くほどストレス値が高いことを示します。

図の左が計算課題前で、真ん中が計算課題直後で、右は無視でも構いません。

すると、左の計算課題前では両群に差はありませんが、真ん中の計算課題後ではマインドフルネス群の方がコントロール群よりもコルチゾール値が低いです。

つまり、マインドフルネスによってストレスが緩和されたと思われます。

以上より、マインドフルネスは、注意・集中力を高め、ネガティブ感情を下げて感情を安定させて、ストレスにも強くさせる効果が期待できます。

スポンサーリンク

③マインドフルネスはストレス耐性とレジリエンスにも効果がある⁉

最後に、マインドフルネスはストレス耐性だけではなく、レジリエンスにも効果があることが最近報告されました。

レジリエンスも最近はやりの言葉ですが、簡単に言えば、逆境や失敗から立ち直れる回復力を示します。

マインドフルネスとレジリエンス等の関係を調べたのが、Galanteら(2018)です。

200人以上もの学生から構成されるマインドフルネス群と200人以上ものコントロール群とを比べている大々的な研究です。

この研究では、三つの段階をそれぞれ質問紙調査で比べています。

1) 基本的な情報を集めるベースラインの段階

2) マインドフルネスを受けた段階

3) その後の大学の試験期間の段階

試験期間というストレスや逆境状態でも、心が安定しているのか、それとも回復しているのかを特に見て言います。

すると、結果は以下のようになりました。

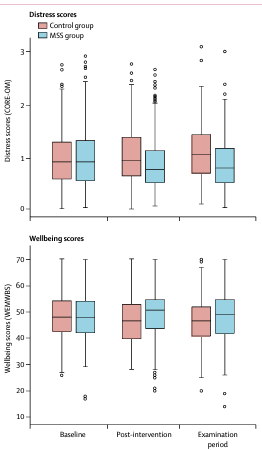

上の図は、抑うつ傾向で、下の図はWell-being(よりよく日常を過ごせているか)をそれぞれ調べています。

上に行くほど、それぞれの指標が高いことを示します。

左がベースラインで、真ん中がマインドフルネスを受けた後、右が大学の試験期間です。

赤がコントロール群で、青がマインドフルネス群です。

すると、まず抑うつ傾向では、ベースラインの段階は一緒でも、マインドフルネス後とテスト期間では、マインドフルネス群の方がコントロール群と比べて抑うつ傾向は低いです。

次に、Well-beingでは、ベースラインの段階は一緒でも、マインドフルネス後とテスト期間では、マインドフルネス群の方がコントロール群と比べて高く、よりよく生活できていることを示しています。

つまり、大事なのは、テスト期間というストレスがかかる段階の結果です。

マインドフルネスはそんなストレスに対する耐性をつけたり、ストレス状態で気分が落ちても回復して、よりよく日常を楽しめるようにしてくれる可能性があります。

まさにレジリエンスが関係すると言えます。

スポンサーリンク

④まとめ

以上より、マインドフルネスの心理学的な正しいやり方と効果について解説しました。

まとめると以下のようになります。

- マインドフルネスは、注意・集中力を高める可能性がある。

- マインドフルネスは、ネガティブ感情を弱めて感情を安定化する可能性がある。

- マインドフルネスによって、ストレスに強くなるかもしれない。

- マインドフルネスは、ストレス状況下に落とされても、気分を回復させるレジリエンスが備わる可能性がある。

マインドフルネスは、本来だと2か月ほど続けて効果が出るものです。

最初の研究は、5日間だけでしたが、本当は2か月ほどするのが望ましいです。

一人で寝る前でもいいですし、空いた隙間時間にもできますので、簡単で効果が見込めます。

ぜひ皆さんも試してみてください。

スポンサーリンク

参考文献

Galanteら(2018). A mindfulness-based intervention to increase resilience to stress in university students (the Mindful Student Study): a pragmatic randomised controlled trial. Lancet Public Health, 3(2):e72-e81.

カバットジン(2016). 『マインドフルネスストレス低減法』北大路書房.

Tangら(2007).Short-term meditation training improves attention and self-regulation.PNAS,104(43):17152-6.

スポンサーリンク