・目標を掲げてもめんどくさくて行動できない。

・せっかくやるなら楽しく目標を達成したい。

仕事でも勉強でも、誰もがありたい姿を想像して目標を掲げます。

目標達成のために奮闘し、その結果達成できれば、喜びは測り知れないものがあります。

しかし、大きな目標を掲げて、なかなかその目標に向かって行動できなかったり、目標までの道のりで挫折してつらい思いをする人もいます。

なので、今回は、そんな目標達成を楽しくできる方法を心理学のエビデンスをもとにで解説します。

少し古い研究の紹介になりますが、今大きな壁にぶつかったりしている人ほど、この記事を参考にしてください。

本記事では以下のことが学べます。

2. 楽しむためには、掲げる目標の種類とアプローチの仕方がのマッチングが大事。

3. たくさんの目標を作りすぎると逆にしんどくなる。

スポンサーリンク

①目標はそもそもわくわくするもの!目標設定と目標への考え方の心理学

目標は何となく立てる人が多いですが、その目標は立てることでわくわくするものかは大事です。

単に自分に課している義務のような形で目標を掲げると、日々の取り組みもつらくなります。

そもそも目標を強く持つことが、わくわくすること・ポジティブな感情を抱くものだと示したのが、Ferguson & Bargh (2004)の研究です。

彼らは、アスリート学生を集めて、代表レベルのアスリートか、町内会レベルのアスリートかで分けて比較し、スポーツに対する目標の強さととらえ方を検証しました。

一般的に、代表レベルのアスリートの方が目標を強く持っていると思われます。

両者にコンピュータ課題をさせます。

最初に「ポジティブ」という単語か「ネガティブ」という単語のどちらかが人が知覚できないほど一瞬表示されて、そのあとに、「運動」や「強い」などスポーツに関する単語が表示されます。

このスポーツに関する単語を「良い」「悪い」でボタン押しで判断させます。

なので、目標の考え方の違いが、スポーツに関わる単語の反応にどう影響するかを見ています。

他にも条件がありますが、ややこしいので、省きます。

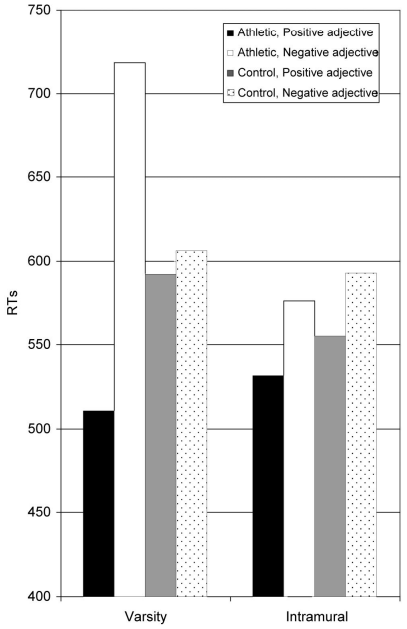

すると、結果は以下の図のようにないりました。

縦軸は、反応速度の早さを示しています。

下に行くほど反応が早いことを示します。

左側が代表レベルのアスリートで、右側が町内会レベルのアスリートです。

それぞれ四本の棒グラフがありますが、大切なのは、左二つの棒グラフです。

一番左の黒の棒グラフが「ポジティブ」と知覚できない早さで表示された場合で、白の棒グラフが「ネガティブ」と知覚できない早さで表示された場合です。

すると、

1) 代表レベルのアスリートは、ポジティブと表示された場合に、ネガティブと表示された場合より、早く反応しているのがわかります。

つまり、目標を強く持つ代表レベルのアスリートは、ポジティブな印象とスポーツが硬く結びついていると言えます。

2) 代表レベルのアスリートの方が町内会レベルのアスリートよりも、ポジティブと表示された場合の反応速度が早いです。

つまり、町内会レベルの低い目標を持つ人より、代表レベルの高い目標を持っている人の方が、ポジティブな印象とスポーツが結び付いていると言えます。

少しややこしくなりましたが、簡単に言うと、目標を強く持つ人は目標に対してポジティブな印象を持つようになると言えます。

なので、目標とはそもそもわくわくしたり、ポジティブだっだりするのです。

目標を掲げることでつらくなるのは、目標設定があっていないと言えそうです。

スポンサーリンク

②楽しく目標達成するには、目標と自分の考え方のマッチングが大事!

次にご紹介するのは、目標設定の内容と自分の考え方のマッチングによって、わくわく感が変わるという研究です。

Freitas & Higgins (2002)は、実験参加者を二つの条件に分けて目標の内容と感じ方の研究をしました。

一つ目の条件は「理想条件」で、実験参加者が「『自分が成長したときに、今と違うことをどれくらい切望するか』を書きなさい」と言われる条件です。

自分が成長した後に、どうなりたいのかの理想を語らせる条件です。

二つ目の条件は「義務条件」で、実験参加者が「『自分が成長したときに、今と違わねばならないとどれくらい義務として思うか』を書きなさい」と言われる条件です。

自分が成長することを義務として語らせる条件です。

その後、下記の二つのタイプの質問に対して「学校の成績を上げるために、これらをするのはどれくらい楽しめるか?」を10点満点で評価させます。

切望質問:「ちゃんと学校の宿題を完遂する」「テストのために準備する」「好成績を取るのにモチベーションを上げる」など

課題質問:「先延ばしはやめよう」「テストで準備しないことを避けよう」「好成績を取るのにモチベーションが下がらないようにしよう」など

二つの条件と二つの質問タイプのマッチングによって、どれくらいわくわくするのか?

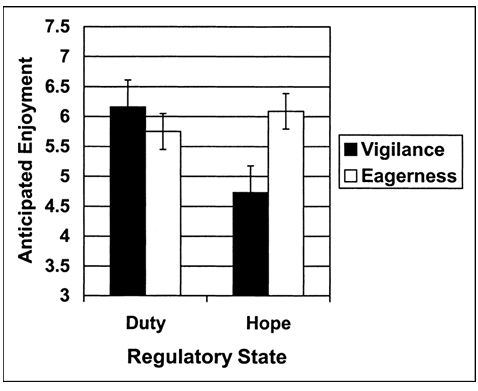

その結果が以下の図になります。

縦軸は、わくわく度合いで、上に行くほどわくわくしています。

横軸は、条件で、左が義務条件、右が理想条件です。

黒色が課題質問で、白が切望質問です。

すると、理想条件の人は、課題質問より切望質問でよりわくわくすると答えています。

一方、この図では義務条件では、課題質問と切望質問で有意な差はありません。

しかし、複数の実験で、義務条件では、切望質問より課題質問の方がわくわくする傾向が報告されています。

なので、目標を掲げるときに、自分が「〇〇したい」という理想タイプなのか、「□□しなければならない」という義務タイプかによって、わくわくする戦略が異なります。

理想タイプだと、「Aをしよう」と考える方が健全です。

逆に、義務タイプだと、「Bはしないといけない」「Cをしないのは避けたい」と考える方がわくわく感は高いです。

ただ、個人的には、目標を掲げるときに理想タイプの方が良い気がします。

義務のように「しなければならない」と自分に言い聞かせてやる場合は、しんどくなったりつらくなったりするので、長続きしなさそうな気がします。

でも、もし何かやらなければならないことがお仕事等で出てきたら、「Bをしないのは避けたい」と考えると目標達成に近づけるかもしれません。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、楽しく目標達成するための心理学の研究を紹介しました。

まとめると以下のようになります。

- 目標を強く持つ人ほど目標とポジティブ感情が結び付く傾向にある。

- そもそも目標はわくわくするレベルの目標が良い。

- 目標の内容と自分の考え方のマッチングによってわくわく感が異なる。

- 理想タイプか義務タイプによって、わくわくする戦略が異なる。

目標は、義務で立てる方もいらっしゃいます。

「有名大学に行きたい」が「将来のために有名大学に行かねばならない」になっていたり、「大手企業に就職したい」が「お金を稼ぐには大手企業に就職しないといけない」になっていたり。

でも、その考え方は否定はしませんし、戦略さえ合っていれば目標達成には効果的です。

しかし、それでずっと頑張れるかはまた別問題で、他の目標設定の研究だと、なかなか持続しない傾向にあります。

個人的には、理想タイプで掲げる目標を「〇〇したい」と切望質問で肯定的に進められると一番良いような気がします。

ポイント

正しい目標設定の方法についても下記の夜話でお話します。

ご興味おありの方はぜひ下記のリンクから詳細をご覧ください↓

スポンサーリンク

参考文献

Ferguson & Bargh (2004). Liking Is for Doing: The Effects of Goal Pursuit on Automatic Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 87(5), 557–572.

Freitas & Higgins (2002). Enjoying Goal-Directed Action: The Role of Regulatory Fit. psychological Science, 13(1), 1-6.

スポンサーリンク