失業率が低い日本。

こだわりがなければどこかの会社には就職できる時代です。

中には、新しい自分を求めたりステップアップしたりするために転職を選んで、一時失業する方もいます。

しかし、会社の事情や個人的な事情により失業することもあります。

その時に頼りになるのは、手当や給付、そしていざという時のための保険です。

日本は金銭面では失業者に対しての保証が充実しています。

しかし、失業が金銭以外にも影響が及ぶとしたらどうでしょう?

例えば、失業は雇用者側や世間一般への評判が良くありません。

そのせいで、再就職が困難になるケースが多くあります。

このようなことは、手当・給付・保険などの金銭面に偏った政策や制度では対応しきれません。

今回は、失業の実態と影響について主に金銭面以外の側面から考えます。

スポンサーリンク

①失業のつらさ:失業が失業をまねく負のスパイラル

近年の経済学では失業についてさかんに研究が行われています。

その中でも、失業状態の人が再就職したり、失業経験のある人が就職や転職をしたりするのが難しいことが判明しています。

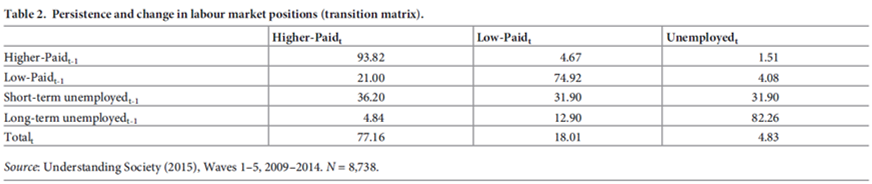

Plum & Knies (2019)は、このことを証明しています。

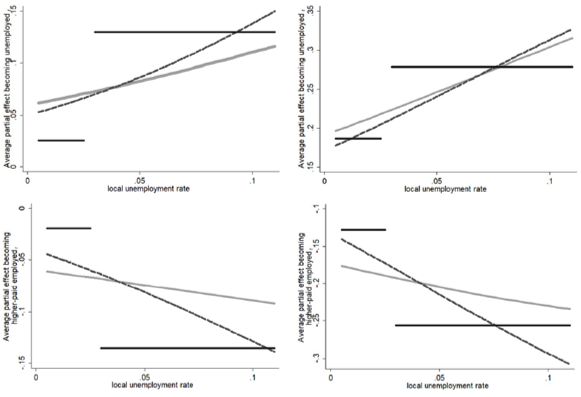

この図は、ある時期にどのような職に就いていたかで次の時期にどの職に就くのかを表しています。

縦軸は前の時期の職、で横軸が次の時期の職です。

High-Paid、Low-Paid、Unemploymentはそれぞれ「高賃金の職」「低賃金の職」「失業」を意味します。

一方、Short-term unemployment、Long-term unemploymentは、「短期間失業中」「長期間失業中」を意味します。

この図から、例えば一番上の段を見ると、前の時期に高賃金の職に就いていた人は、次の時期にも高賃金の職に就くパーセントが高いことがわかります。

そのパーセントは90%以上です。

他方、今回話題にしている失業に関してみると、長期間失業中の方は、次の期間でも失業中であるパーセントが高いです。

そのパーセントは、なんと80%以上。

つまり、失業中は就職活動などをしても失業中になりやすいことを如実に表しています。

失業が失業を呼ぶ負のスパイラルです。

ちなみに、Plum & Knies (2019)は、失業率の高い地域にいると自身も失業中である確率が高まることも示しています。

それが下図です。

この図は、縦軸が上の図は失業になる可能性を、下の図は高賃金の職に就く可能性を表しています。

右側は、長期的な傾向を表しています。

横軸は、地域の失業率です。

上の左側の図より、地域の失業率が高ければ、失業している可能性も高くなります。

一方、下の左側より、地域の失業率が高ければ、高賃金の職にありつける可能性は下がります。

失業は地域の失業率の影響を受けるだけではなく、地域によって高賃金の職に就ける可能性にも影響を与えます。

では、なぜこのような現象が生じるのでしょうか?

Biewen & Steffes (2008)は、失業がスティグマと化していると述べています。

スティグマとは、失業に負のレッテルが張り付けられることです。

負のバイアスと言えばいいでしょうか。

例えば、失業経験は、仕事の経験が欠けていたり、仕事へのモチベーションが低いと見なされたり、仕事への能力がないと見なされたりするのです。

実際に、これらのことが失業者にあてはまるかというとノーですが、このような印象を採用者とか周りの人は受けます。

まさに、失業はマイナスイメージを本人に貼り付けます。

ちなみに、Biewen & Steffes (2008)もPlum & Knies (2019)も、失業するくらいなら、低賃金の職に就いた方がいいと述べています。

失業という空白期間がマイナスにつながるからです。

スポンサーリンク

②失業はつらいよ:失業の健康への影響

失業は失業を促す負のスパイラルが形成されることを述べました。

これだけでも、失業はつらいですが、よりつらいことがあります。

失業は、健康に影響することです。

この研究は昔の研究ですが、かなり引用されており、信頼性も高いです。

それが、Linn et al. (1985)です。

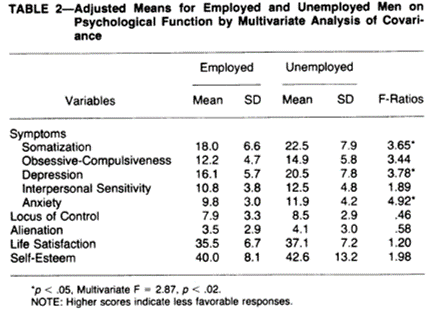

彼らは、3000人の方を対象に数か月間健康状態等の様子を見て、失業した人とそうでない人とを比べてみました。

その結果が以下の図です。

この図は、縦軸が健康状態をそれぞれ表しており、横軸はemployedが「有職者」でunemployedが「失業者」を示しています。

両者を見比べて、アスタリスクがついている項目が統計的に有意な差があることを示しています。

すると統計的に有意なものは、depressionとanxietyです。

つまり、失業者は、有職者よりうつ病傾向(抑うつ傾向)と不安が高いことが示されました。

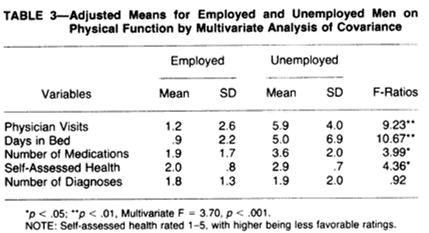

さらに、この図より、失業者は、病院へ行く回数が多かったり、ベッドに横になっている日が多かったりしていることが示されています。

客観的にも病気がちになります。

失業は、心のショックも大きく、健康に大いに影響を与えると言えるでしょう。

最後に、健康だけではなく、生活全体の満足感にも失業は影響します(Wulfgramm, 2014)。

失業している人ほど、生活の満足度は下がります。

生きる意味にも関わる問題です。

スポンサーリンク

③まとめ

以上見てきたように、失業は健康への被害が大きく、その人の生きる満足感にも関係します。

それなのに、失業はさらに失業を呼ぶという状況を引き起こします。

失業で体を壊し、さらに失業状態が続くということが容易に考えられます。

現在の失業者対策は、金銭面での支援に偏っています。

確かに金銭面も大事ですが、心のケアや失業者用の雇用対策も必要です。

Wulfgramm(2014)は、政府の雇用対策費を増やすと失業者の生活の満足度も高くなることを示しています。

お金よりも、体の治療と心のケアと雇用対策の三つがこれからの雇用政策に必要とされるのではないでしょうか。

スポンサーリンク

参考文献

Biewen & Steffes (2008). Unemployment persistence: Is there evidence for stigma effects?ZEW Discussion Papers, No. 08-057, Zentrum für

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim.

Linn et al. (1985). Effects of Unemployment on Mental and Physical Health. American Journal of Public Health, 75(5), 502-508.

Plum & Knies (2019). Local unemployment changes the springboard effect of low pay: Evidence from England. Plos One, 14(11), e0224290.

Wulfgramm (2014). Life satisfaction effects of unemployment in Europe: The moderating influence of labour market policy. Journal of European Social Policy, 24(3), 258-272.

スポンサーリンク