・睡眠時間はもったいない。

・最適な睡眠時間を知りたい。

我々人生の約三分の一は睡眠です。

しかし、睡眠にはまだ謎が多い。

そこで今回は、睡眠の疑問に答えるべく、心理学の知見を参考に睡眠の様々な効果について解説します。

本記事では以下のことが学べます。

2. 睡眠と幸福との関係

3. 最適な睡眠時間とは

4. 睡眠は学校の成績にも影響する?

5. 睡眠と創造性と記憶・学習との関係について

スポンサーリンク

①睡眠の様々な謎の解明

睡眠には様々な都市伝説があります。

その中には、根も葉もないものから、意外と的を突いていたりするものまであります。

そんな睡眠にまつわる謎を心理学的に解説します。

A 睡眠学習は効果なし

まず、受験生や社会人にとって気になるのが、寝ている間に聞いたことを学習できるかです。

つまり、睡眠学習ですね。

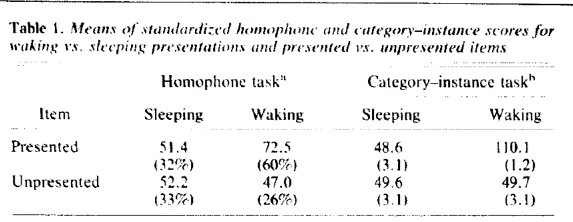

これについて調べたのが、Wood et al. (1992)です。

彼らは、単語の二組のペアを寝ている時に聞かせた時と起きている時に聞かかせた時とで記憶成績に差があるのかを調べました。

すると結果は以下のようになりました。

どちらも同じような結果なので、上下とtaskの違いは気にしなくても大丈夫です。

重要なのが、縦軸のPresentedの欄です。

この欄は、ちょうど単語を聞かせた場合、後に思い出せた数を表しています。

Sleepingが寝ている時に単語を聞かせた場合。

Wakingが起きている時に単語を聞かせた場合です。

一目瞭然ですが、Wakingの方が成績は高いです。

寝ている時は半分も思い出せません。

これより、睡眠学習は起きて勉強するほどの効果はありません。

むしろこれから見ていくように、睡眠には学習や記憶にとって重要な働きがあります。

勉強する時はする、寝る時は寝る、そのメリハリが大事です。

スポンサーリンク

B 睡眠は日常の幸福度と関係する

睡眠を多くとり、睡眠の質が良いとすっきりします。

体調も良く感じ、調子が良く、その日が楽しくなります。

このように、睡眠には日常生活を豊かにしてくれる側面があります。

それを研究したのが、Pilcher et al. (1997)です。

彼らは、一週間の睡眠記録と様々な健康に関係する質問紙を分析しました。

つまり、睡眠時間と健康指標との関係です。

すると、共通しているのが

Psychological health complaints(心理的な健康不満)

Physical health complaints(身体的な健康不満)

Depression/dejection(抑うつ)

Anger/hostility(怒り)

Fatigue(疲労)

Confusion/bewilderment(困惑)

これら6つの項目です。

睡眠は、これら六項目と有意に負の関係にありました。

つまり、睡眠の質が良く、睡眠時間が長いほどこれらの症状を訴えないということです。

睡眠は、我々の健康だけではなく、心の健康にも良い影響を与えます。

スポンサーリンク

C 最適な睡眠時間とは

いったい何時間寝ればいいのでしょうか?

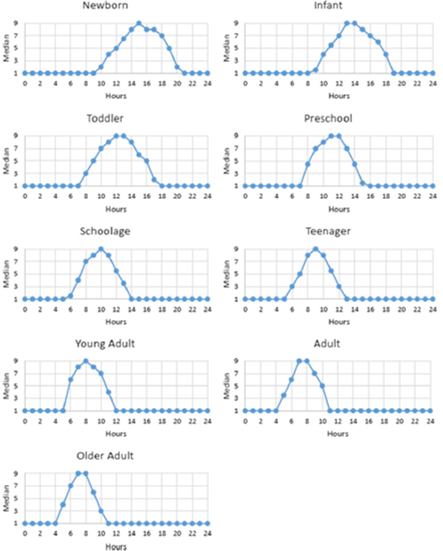

それを大々的に調べたのが、Hirshkowizt et al. (2015)です。

彼らは、睡眠に関係する研究を精査し、専門家の意見を聞き、最適な睡眠時間を年代ごとに分けて算出しました。

それが以下の図です。

Newbornは、0~3か月児

Infantは、4~11か月児

Toddlerは、1歳~2歳

Preschoolerは、3歳~5歳

Schoolageは、6歳~13歳

Teenagerは、14歳~17歳

Young Adultは、18~25歳

Adultは、26歳~64歳

Older Adultは、65歳以上です。

グラフの縦軸は、専門家が推奨する度合い。高い方が良いです。

横軸は、睡眠時間を表しています。

年齢によって、専門家の推奨する最適な睡眠時間は異なりますが、大人では7~8時間が理想的です。

スポンサーリンク

D 睡眠は学校の成績にも影響する

学童期のお子さんをお持ちの親の悩みとして、睡眠は子供にどれくらい効果があるのかは気になるところです。

実は、睡眠は学校の成績に影響するのです。

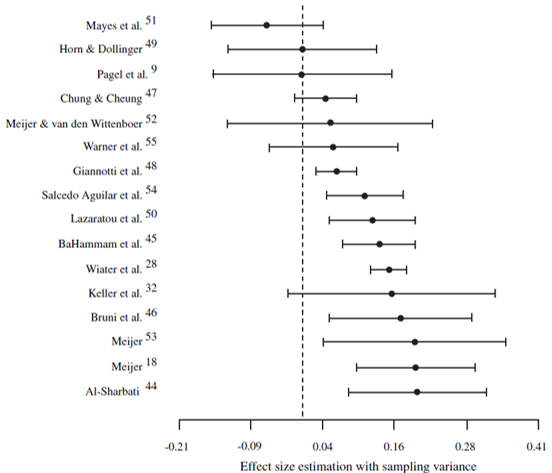

それを調べたのが、Dewald et al. (2010)です。

彼らは、睡眠と学校の成績との関係性を調べた研究を集めて分析し直すメタ分析を使用して、睡眠が学校の成績に影響するかに決着をつけました。

ちなみに、メタ分析の詳しい説明についてはこちら⇒「メタ分析とは何か?心理学論文から見るメタ分析の方法と限界」

あわせて読んでいただけると幸いです。

すると、睡眠の質量ともに学校の成績にプラスの影響があることがわかりました(下図)。

この図は、右に行くほど睡眠が学校の成績に良い方向に働くことを示しています。

どの研究も、点線(0)より右側に行っているものが多いですね。

これより、お子さんの睡眠時間は大切にしてください。

必ず、先ほどご紹介した睡眠時間(9時間~11時間)は守るようにしてください。

スポンサーリンク

②睡眠の心理学的効果(1)創造性

先ほどまでは、睡眠の素朴な疑問に答えてきました。

しかし、重要なのはここからで、睡眠は様々な能力に影響します。

その代表例を三つご紹介します。

最初は、創造性、クリエイティビティです。インスピレーションでもいいです。

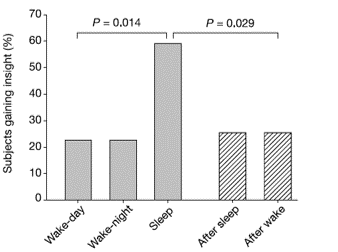

睡眠をとると創造性が上がることを示したのが、Wagner et al.(2004)です。

彼らは、法則性のある数学の問題を実験参加者に行わせて、睡眠を間に挟むかどうかで、その法則性に気づくようになるかどうかを調べました。

それが以下の図です。

この図の左のねずみ色の棒グラフにだけ注目してください。

縦軸は法則性を発見した人の割合を示します。

Wake-dayは、最初に3回問題を解き、11時~19時まで普通に過ごしてもらった後、10回問題を解いた群

Wake-nightは、最初に3回問題を解き、23時~翌朝7時まで起きてもらい、10回問題を解いた群

Sleepは、3回問題を解き、23時~翌朝の7時まで寝た後に、10回問題を解いた群です。

図から明らかなように、ずっと起きているよりも睡眠をとった方が、洞察力は上がります。

受験勉強や仕事で煮詰まって、夜更かしせずに、一旦睡眠をとって翌朝続きをした方が解決策は出てきやすいのです。

スポンサーリンク

洞察力だけではなく、創造性への効果を直接調べた研究があります。

それが、Landman et al. (2016)です。

ちなみに、創造性に関する脳科学的解説はこちら⇒「創造性の脳科学:クリエイティブ人材からイノベーションへ」

あわせて読んでいただけると幸いです。

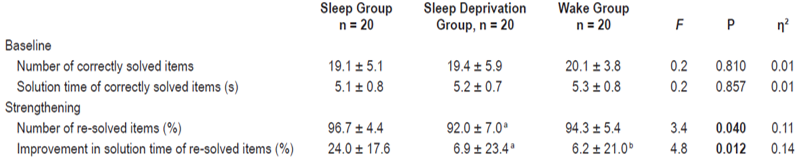

彼らは、RATという課題を実験参加者に行わせて、睡眠を挟んだ場合に成績に違いが出るかどうかを調べました。

この課題は、三つの単語が与えられて共通する言葉を思い出す課題です。

例えば、「アプリ―テニス―タッグ」だとすると、答えは「マッチ」になります。「マッチングアプリ―テニスマッチ―タッグマッチ」というように。

この課題をいくつも行わせました。

その結果が下の図です

Sleep Groupが、先ほどと同じ時間帯で睡眠をとった群

Sleep Deprivationが、先ほどと同じ時間の夜通し起きていた群。

Wake Groupが、先ほどと同じ時間昼間過ごしていた群です。

重要なのは、縦軸の、StrengtheningのNumber of re-solved itemsです。

どれだけRATの課題成績が良いかを表しています。

すると、Sleep Group > Wake Group > Sleep Deprivation Groupの順に数値が高く、成績が良いことがわかります。

創造性を必要とする仕事やアイデアを生み出すブレインストーミングの前の日などは、睡眠をよくとった方がいいです。

ちなみに、ブレインストーミングについてはこちら⇒「ブレインストーミングの注意点と正しいやり方:案だしとアイデアの心理学」

あわせて読んでいただけると幸いです。

スポンサーリンク

③睡眠の心理学的効果(2)運動学習

スポーツ選手や部活動中の学生で、運動能力や技能を向上させたい方はたくさんいらっしゃると思います。

実は、睡眠はこの運動学習をも促すのです。

Walker et al. (2002)は、決められたキーを利き手の反対の手で押す課題を行いました。

練習して、睡眠を挟んだ群と挟んでいない群とで比べて、運動技能が向上するかを調べました。

すると、両群ともだんだんキー押しは早くなりますが、途中から、睡眠を挟んだ群の方が成績が良くなります。

このように、運動をした後は、ゆっくり睡眠をとることがお勧めです。

スポンサーリンク

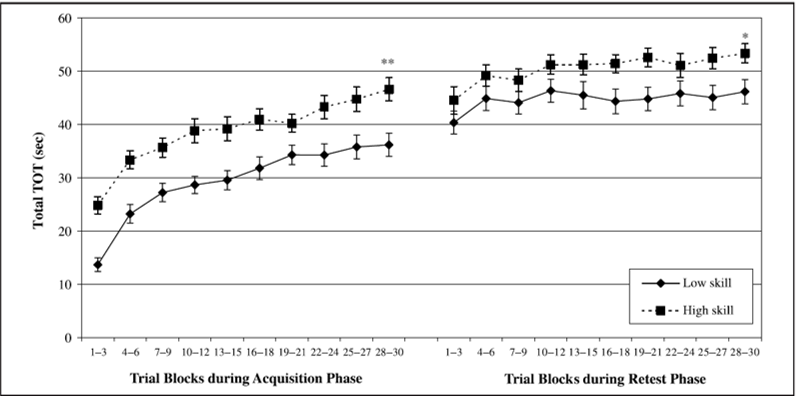

この傾向は、技能の高い人でも低い人でも見られます。

それを示したのが、Peters et al. (2007)です。

彼らは、キー押しではなく、動く点に棒をどのくらいの時間当てていられるかという手の運動学習を行わせました。

スキルの高い群と低い群とで分けて両群とも睡眠をとっています。

その結果が下の図です。

■がスキルの高い群

◆がスキルの低い群です。

縦軸が、棒を当てていられる時間。

横軸がトライアル回数です。

すると、回数を重ねるごとに成績が上がっていきます。

スキルの高い群でも低い群でも成績は睡眠によって伸びます。

つまり、睡眠はどのようなレベルの人でも運動技能向上に関係します。

お昼にしっかり練習した後は、夜にゆっくり睡眠をとって休みましょう。

運動学習の脳科学や運動学習について詳しく知りたい方はこちら⇒「プロの選手ように運動やスポーツが自動的にできるメカニズムの心理学・脳科学」

あわせて読んでいただけると幸いです。

スポンサーリンク

④睡眠の心理学的効果(3)学習と記憶

最後は、睡眠が学習と記憶に与える効果についてです。

これは、前の部分と一部被りますが、睡眠の効果の中で最も重要だと言われています。

普通の睡眠の学習効果については、運動学習と同様なのでそちらに譲りますが、実は、お昼寝の効果も研究されています。

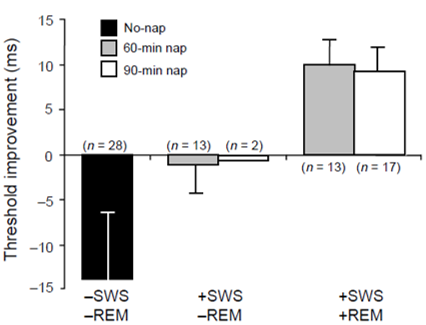

Mednick et al. (2003)は、日中にお昼寝させた群とさせない群とを比べて、画像の識別課題をさせました。

すると以下のような結果です。

この図は、縦軸が、成績の良さを表しています。

黒が、お昼寝なし群

ネズミ色が、60分のお昼寝群。

白が、90分のお昼寝群です。

すると、統計的に重要なのは、お昼寝しない場合(図の左側)識別課題の成績が下がることです。

一方お昼寝した場合は(図の右側)、一見60分のお昼寝の方がいいように思えますが、統計的に有意に効果があるのは90分のお昼寝です。

ちなみに、真中の群は無視で結構です。

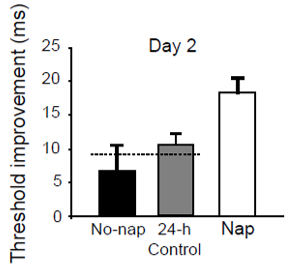

しかし、彼らの研究はここで終わりません。

同じ人々に、睡眠を挟んだ24時間後にも同じテストを行いました。

すると以下のような結果になりました。

色はいずれも同じです。

縦軸も同様。

真中の棒グラフは無視で結構です。

すると、お昼寝無しの黒い棒グラフがプラスになっています。

起きていても睡眠をとれば、成績はよくなります。

しかし、前の日にお昼寝をした白の棒グラフはほぼ倍くらい成績が良くなっています。

つまり、お昼寝で得た効果が次の日まで続いています。

時々、「昼寝がいい」とかシエスタの導入とかが言われていますが、根拠はここにあります。

スポンサーリンク

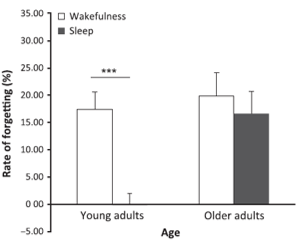

最後に、睡眠の記憶への効果が年齢によって異なるという研究があります。

Cherdieu et al. (2013)は、実験参加者に神経衰弱に似た課題をさせて、記憶力を睡眠前後でテストしました。

この時、平均22歳の群と69歳の群がいます。

すると結果は以下の通りになりました。

縦軸が、忘れた割合を示します。

白い棒グラフが、ずっと起きていた場合。

黒い棒グラフが睡眠を挟んだ場合です。

左半分が若者で、右半分がお年寄りです。

すると、若者は睡眠を挟むことで統計的に有意に忘却率が低くなります。

一方、お年寄りは、睡眠をとっても結構忘れます。

よって、睡眠の記憶への効果は、年齢により左右されます。

若いうちに技術や勉強はしておいた方がいいかもしれません。

スポンサーリンク

⑤まとめ

以上より、睡眠の心理学的効果について見てきました。

まとめると以下のようになります。

- 睡眠学習の効果はない。

- 睡眠は、体の健康だけではなく、心の健康にも繋がる。

- 最適な睡眠時間は年齢層によって異なる。

- 睡眠は学校の成績にプラスに働く。

- 睡眠は、創造性や洞察力やインスピレーションに関係する。

- 睡眠は運動技能向上に必須。

- 睡眠は記憶と学習力を高めるが、年齢により差が生じる。

経験的に睡眠は大事だとわかります。

睡眠不足だと集中力は持続しませんし、何より眠たくて仕事や勉強が手につきません。

心理学では、これだけ多くの効果が睡眠にはあります。

これでもまだほんの一部です。

良質な睡眠を適切にとって、生活を豊かにしたいものです。

スポンサーリンク

参考文献

Cherdieu et al. (2013). Does age worsen sleep-dependent memory consolidation? Journal of Sleep Research, 23, 53-60.

Dewald et al. (2010). The influence of sleep quality, sleep duration and sleepiness on school performance in children and adolescents: A meta-analytic review. Sleep Medicine Reviews, 14, 179-189.

Hirshkowitz et al. (2015). National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Health, 1, 40-43.

Landmann et al. (2016). Sleep Strengthens but does Not Reorganization Memory Traces in a Verbal Creativity Task. SLEEP, 39(3), 705-713.

Mednick et al. (2003). Sleep-dependent learning: a nap is as good as a night. Nature Neuroscience, 6(7), 697-698.

Peters et al. (2007). Changes in Sleep Architecture following Motor Learning Depend on Initial Skill Level. Journal of Cognitive Neuroscience, 19(5), 817-829.

Plicher et al. (1997). Sleep Quality Versus Sleep Quantity: Relationships Between Sleep and Measures of Health, Well-Being and Sleepiness in College Students. Journal of Psychosomatic Resaerch, 42(6), 583-596.

Wagner et al. (2004). Sleep inspires insight. Nature, 427(22), 352-355.

Walker et al. (2002). Practice with Sleep Makes Perfect: Sleep-Dependent Motor Skill Learning. Neuron, 35, 205-211.

Wood et al. (1992). Implicit and Explicit Memory for Verbal Information Presented During Sleep. Psychological Science, 3(4), 236-239.

スポンサーリンク