・なかなか第二外国語が覚えられません。

・効果的な英語の語彙力を増やす方法を教えてください。

日本人の大きな悩みの一つが英語などの外国語を勉強することです。

というのも、日本語と英語やドイツ語などの言葉は言語学的に大きく異なるからです。

なので、英語を学ぶのも他の国の偏り遅れてしまう傾向があり、英語の勉強をやめてしまう方も多い。

なかなか向上することを実感できずに嫌になってやめる人も多いです。

学校の英語でも苦手な方はたくさん見てきました。

そこで重要なのが、どのような勉強法が効果的なのかということです。

受験だけではなく、大人になっても英語が効率よく勉強できれば、社会で活躍できるようになり、自分の将来の可能性を広げられます。

今回は、心理学の観点から科学的に有効な勉強法をエビデンスを基に解説します。

本記事では以下のことが学べます。

2. 英語などの外国語の語彙力が向上する勉強法

3. 語彙力がアップするちょっとした工夫

4. 結局、勉強で大切なこととは何か?

スポンサーリンク

①覚える時の情報量が英語などの外国語の語彙力向上に影響する。

子供の研究では、母国語や外国語の学習法の研究はたくさんありますが、大人は意外と研究は少ないです。

子供と大人では脳の違いなどがあり、同じ方法で一概には同様の結果が得られないという現実があります。

しかし、そんな中でも、子供でも大人でも効果的な学習方法があります。

それが、Andrae et al. (2020)の研究です。

彼らは、子供を対象に単語学習の方法を変えて語彙力の向上につながる勉強法を検証しました。

なお、彼らの研究はMayer et al. (2015)の大人を対象にした研究から着想を得ており、大人での効果も期待できます。

Andrae et al. (2020)は、実験参加者に二つの条件下で外国語の単語を勉強させました。

一つ目の条件が、単語と絵を対に呈示する絵条件です。

単語と一緒に呈示される情報量が少ない場合です。

もう一つの条件は、単語とパントマイムを対に呈示するパントマイム条件です。

例えば、「テント」の場合、△の形を手や指の動作で示して動きという情報を加えた条件です。

つまり、単に絵だけの一次元の情報とパントマイムのジェスチャーが加わった情報を比較しています。

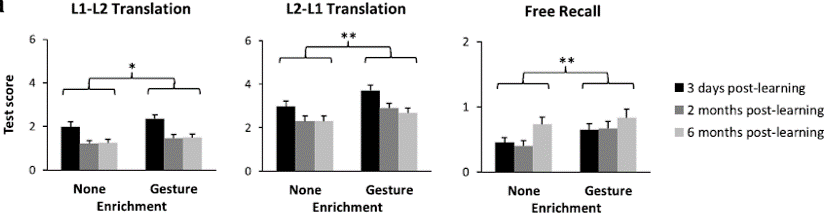

それぞれの条件で単語と対にして呈示し、語彙力テストをした結果が以下の図です。

この図は、それぞれテストの仕方の違いを示しています。

左グラフのL1-L2では、母国語を呈示してその言葉に相当する外国語を言うテスト。

真中グラフのL2-L1では、外国語が呈示されてその言葉の意味を母国語で言うテスト。

右グラフのFree Recallでは、実験中に習った単語をできるだけ思い出すというテストです。

縦軸が正答率です。

各グラフの左側のNoneが絵条件で、右側のGestureがパントマイム条件です。

棒グラフの色は無視で結構です。

すると、どのグラフを見てもパントマイム条件の方が棒グラフが全体的に高いことが分かります。

つまり、学習した語彙が頭に定着しやすいのは、絵だけの一次的な情報ではなく、ジェスチャーなどの多次元の情報が加わった場合なのです。

なお、他の実験結果の詳細は省きますが、「テント」などの具体的な単語よりも、「英語」などの抽象的な単語の方がジェスチャー条件の効果が高いです。

具体的な単語だと覚えやすいため、もしかしたら両条件で差が出なかったかもしれませんね。

先ほど言及しましたが、この効果は大人でも検証されています。

なので、大人子供両方ともに効果的だと思われます。

スポンサーリンク

②語彙力向上に効果的な覚えるときのちょっとした工夫。

次は、学習時にちょっとした工夫をするだけで、覚える単語と語彙の定着に効果的な方法をご紹介します。

それを研究したのが、Kang et al. (2013)です。

一般的な学校の授業や英語などの学習法として、先生や教材の言う単語をリピートする方法があります。

Kang et al. (2013)は、その時に、単にリピートせずに、一呼吸おいて単語を見て意味を想像する時間を設けてリピートするとより記憶に定着しやすいことを示しました。

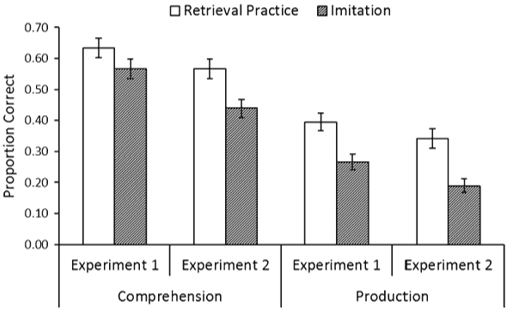

その結果が以下の図です。

縦軸は、外国語の語彙を学習した後のテストの正答率を示します。

横軸は左側のcomprehensionが、習った外国語の単語を呈示された時に正解の絵を選ぶテストの成績で単語の理解力を測ります。

左側のproductionが、絵が呈示されて相当する習った外国語の単語を言うテストの成績です。

棒グラフの白が、一呼吸おいて意味を想像させた条件で、ねずみ色が単にリピートする条件です。

Experiment 1と2は無視で結構です。

すると、図から、理解力でもproductionでも一呼吸おいて想像させてからリピートした方が成績が良いです。

つまり、単にリピートするのではなく、一旦単語を見て単語から意味を想像して正解を見てリピートした方が、理解力も上がります。

単語帳などで単に流してリピートするのではなく、一旦考えるという思考過程が重要です。

あるいは、頭の中で軽いテストをしていますので、テストの効果もあるかもしれません。

テストの効果については以下の記事に詳しく記載しています。

合わせて読んでいただけると幸いです。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、英語などの外国語学習に科学的に有効な勉強法について見てきました。

まとめると以下のようになります。

- 大人でも子供でも、絵だけの一次元的情報だけではなく、ジェスチャーなどの多次元的な情報をプラスして覚えると、語彙力向上につながる。

- この効果は特に抽象的な言葉で効果的である。

- 大人では、外国語を学習する時に、単に言葉をリピートするのではなく、単語を見て一旦単語の意味を考えた後に正解を見てリピートする方が、単語の理解力が向上する。

- 同じ方法で、単語を思い出す力も向上する。

- 考えるという思考過程なのかテストの効果なのか両方なのかは不明だが、単に覚えることを流れ作業にしないことが重要。

今回は大人に効果的な外国語学習法についてご紹介しました。

子供の研究が多い中、大人の研究は意外と少ないです。

人生100年時代では、大人になって外国語を学ぶ人が圧倒的に多いです。

そんな方にこの記事が参考になればと思います。

最後に、心理学的に効果がある学習法として分散学習があります。

これは、一気に集中して勉強するのではなく、日にちをまたいで勉強する方法です。

心理学の最大の謎なのですが、この分散学習が集中学習よりも効果的です。

これは英語などの外国語学習でも言えることが示されています(Bahrick et al., 1993)。

結局、外国語に限らず学習で重要なのが、一気にその場でテキストを勉強して覚えるのではなく、何日にも分けて継続して勉強することです。

それを前提として今回ご紹介した方法を取り入れていただければと思います。

スポンサーリンク

参考文献

Andrae et al. (2020). Learning Foreign Language Vocabulary with Gestures and Pictures Enhances Vocabulary Memory for Several Months Post-Learning in Eight -Year-Old School Children. Educational psychology Review, 32, 815-850.

Bahrick et al. (1993). MAINTENANCE OF FOREIN LANGUAGE VOCABULARY AND THE SPACING EFFECT. Psychological Science, 4(5), 361-321.

Kang et al. (2013). Don't just repeat after me: Retrieval practice is better than imitation for foreign vocabulary learning. Psychno Bull Rev, 20, 1259-1263.

Mayer et al. (2015). Visual and motor cortices differentially support the transition of foreign language words. Current Biology, 25(4), 530-535.

スポンサーリンク