・いざという時に、思考が凝り固まってしまう。

・正解や良い決定をするのが苦手

私たちは、日常生活でもお仕事でも、多くの意志決定をしています。

夜ご飯は何を食べようか?

明日の休みは何をしようか?

という行動レベルの意志決定から、

どの選択が最も効率が良いのか?

など長期的に影響する大切なことまで様々です。

しかし、意志決定に際しては多角的に柔軟にできないと今の世の中では生き残れなくなってきました。

それでも、別の選択肢を考慮して柔軟に意志決定をすることが苦手な方は多いのではないでしょうか?

意志決定の良し悪しは、まさに将来を決める死活問題です。

そこで、今回は心理学と脳科学の研究から、柔軟に意志決定をするにはどうしたらいいのかを考えます。

柔軟に意志決定をするのが苦手な人から、柔軟に意志決定をする秘訣と脳内メカニズムを伝えます。

本記事では以下のことが学べます。

2. 柔軟に意志決定ができないのはなぜか?

3. 柔軟に意志決定をするのが苦手な人の脳内メカニズム

- 目次

- ①柔軟に意志決定ができないのは、自分の選択ミスから多くを学び、活かせないから:アルコール依存患者さんの脳科学的研究

- ②柔軟に意志決定ができないのは、自分に確固とした選択の軸がないから:摂食障害者さんの脳科学的研究

- ③まとめ

スポンサーリンク

①柔軟に意志決定ができないのは、自分の選択ミスから多くを学び、活かせないから:アルコール依存患者さんの脳科学的研究

柔軟に意志決定をするには、自分がこれまで選択してきた経験からいかに多くを学べるのかが大事です。

特に、自分の選択が失敗だった場合、その失敗した選択だけではなく、「別の選択をしたらこうだっただろうな」ということも想像できるのかが重要です。

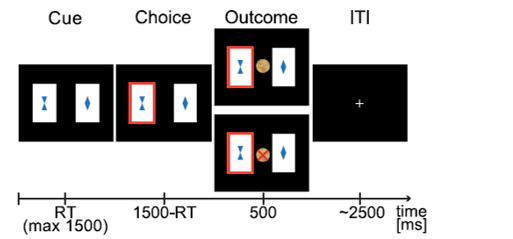

Reiter et al. (2016)では、二つのカードの組み合わせを見せて、二つの内どちらかのカードを選ばせる以下のような実験をしました。

カードの組み合わせにより、その選択がお金がもらえる「報酬」とお金が没収される「罰」とが用意されています。

実験参加者は、何度もカードの選択を繰り返して、よりたくさんの報酬を得られるように学習しながら意志決定をします。

「このカードの組み合わせだとこっちが報酬だ」というようにです。

しかし、半分くらい課題を進めると、報酬と罰との組み合わせが逆転し、これまで報酬だった選択が罰になり、罰の選択が報酬になるようにしています。

この逆転によって、報酬の変化に柔軟に対応できて意志決定できるのかを見ています。

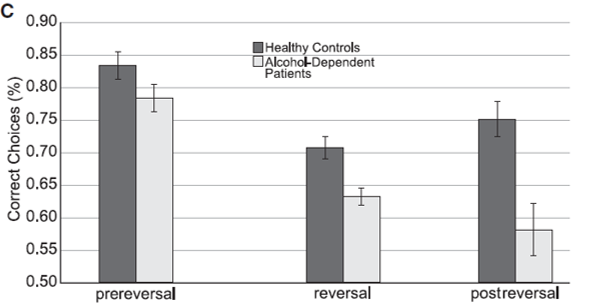

すると、アルコール依存症患者さんと健常者の意志決定の成績に以下のような違いが見られました。

縦軸は、報酬が貰える選択をした正答率です。

横軸は、左が逆転前の成績、真中が報酬が逆転して数回の意志決定の成績、右が逆転した後の成績です。

濃いねずみ色が健常者で、白がアルコール依存症患者さんです。

すると、左側の逆転前までは、両群で統計的な差はみられませんでしたが、真中と右側の逆転時と逆転後の成績ではアルコール依存症患者さんの成績が低くなっています。

つまり、アルコール依存症患者さんは、報酬の変化に対して柔軟に対応することが苦手なのがわかります。

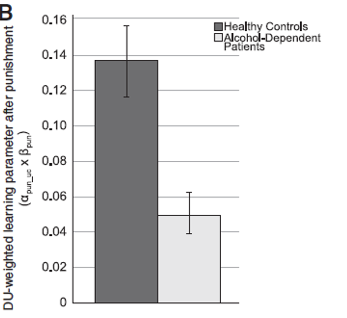

次に、選択の結果をより詳細に分析したのが以下の図になります。

縦軸は、詳細は省きますが、自分の選択した結果だけではなく、「選んでいないもう一つのカードだとどうなったか」という結果まで考慮しているかを表しています。

濃いねずみ色が健常者で、白がアルコール依存症患者さんです。

すると、アルコール依存症患者さんの方がかなり低くなっています。

つまり、よりたくさんの報酬を得るために、別の選択肢の結果までアルコール依存症患者さんは予想できていなかったと言えます。

この選ばなかった別の選択肢まで想像できるのかはとても大切です。

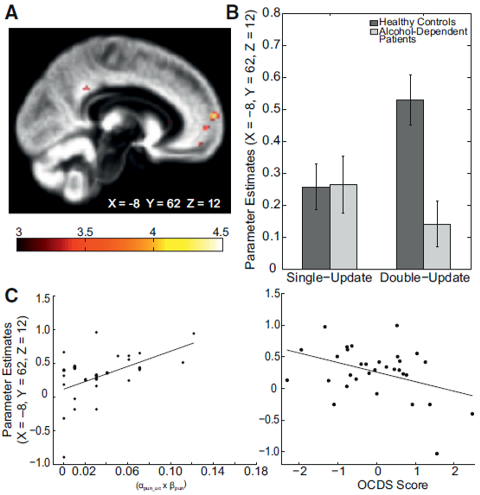

この時の脳メカニズムが以下の図になります。

図Aで大切なのは、脳の前頭葉(脳の図の右側)の領域が赤くなっていることです。

この領域は、vmPFC(腹側吻側前頭前野)と呼ばれる領域です。

図Bでは、縦軸がvmPFCの活動量を示しています。

横軸の左側のSingle-Updateが、自分の選択結果のみ考える場合。

右側のDouble-Updateが、自分の選択肢だけではなく、選ばなかった選択肢の結果も考慮できた場合です。

濃いねずみ色が健常者で、白がアルコール依存症患者さんです。

一目瞭然ですが、右側のDouble-Updateでアルコール依存症患者さんの活動量が低いことが分かります。

図Cの右側は強迫観念の強さと脳活動との関係性を示しています。

強迫観念が強い人ほど、前頭葉の活動が下がることが分かります。

つまり、アルコール依存症患者さんは、柔軟な意志決定が苦手であり、Double-Updateとして自分が選ばなかった選択肢の結果まで考慮できず、前頭葉の活動が低くなっていることが分かります。

「もし別の選択肢を選んでいたら…」という仮定まで考えられることが、柔軟な意志決定には不可欠なのです。

スポンサーリンク

②柔軟に意志決定ができないのは、自分に確固とした選択の軸がないから:摂食障害者さんの脳科学的研究

次は、意志決定の際に心掛けたいことです。

意志決定をするときに、確固とした自分の方針や軸がありますよね?

それがある人の方が、柔軟に意志決定ができるということが研究で示されています。

Reiter et al. (2017)は、摂食障害の患者さんを対象に先ほどと同じ実験をしました。

二つのカードの組み合わせを選択させて、その後組み合わせの報酬と罰を逆転させる研究です。

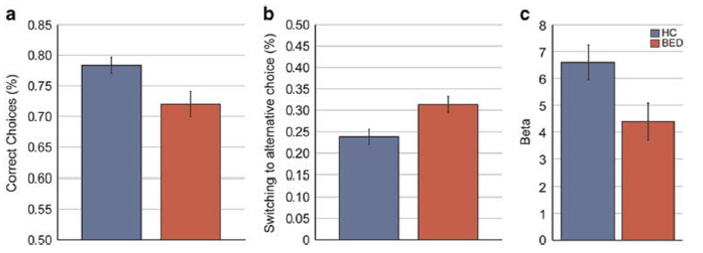

すると、摂食障害の患者さんと健常者とで以下のような行動の違いが見られました。

図aは、全体の正答率ですが、摂食障害の患者さんの方が健常者よりも成績が低いです。

ちなみに、青が健常者で赤が摂食障害の患者さんです。

図bは、どれくらい選択をコロコロ変えているのかを示しています。

こちらは、健常者よりも摂食障害の患者さんの方が選択をよくコロコロと変えていることがわかります。

図cは、選択に関係ないことに惑わされず、どれだけ一貫した選択ができるのかを示しています。

こちらは、健常者の方が摂食障害の患者さんよりも高いです。

まとめると、摂食障害の患者さんは、健常者よりも何度も選択をコロコロと変えて選択に関係ないことにも惑わされてしまいます。

単にコロコロと考えを変えているのではなく、確固とした意志決定の方針がないから全体の正答率も低いのかなと解釈できます。

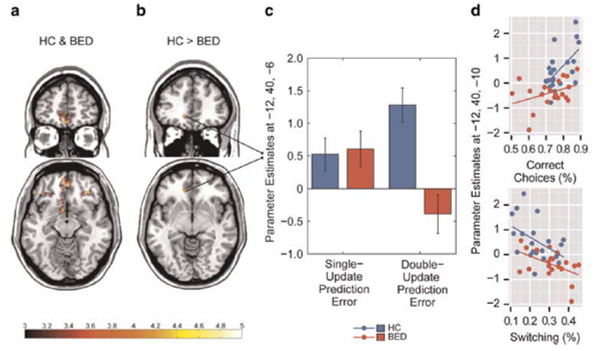

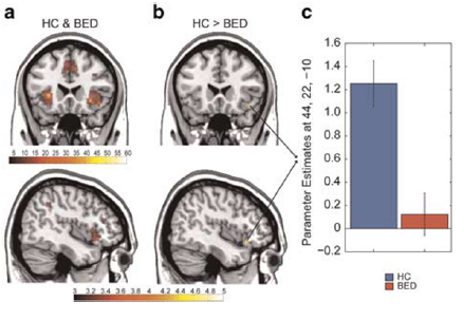

この選択時の脳内メカニズムを示したのが以下の図です。

これは、先ほどの研究と同じように、前頭葉、特にvmPFCの活動が摂食障害の患者さんで低いです。

特に、摂食障害の患者さんは、Double-Updateという自分が選ばなかった選択肢を考慮していないことも図Cからわかります。

最後に、こちらは探索と探求とどちらの行動をよりとっているのかを示しています。

探索とは、まずいろいろ多方面から試してみて正解を見つける方法です。

一方、探求は、一つのことを掘り下げる方法です。

図Cは、探索をするのかを示しています。

縦軸が、探索で活動する前頭葉の活動量を示しています。

青が健常者で赤が摂食障害の患者さんです。

特に、探索に関する前頭葉の脳活動が、健常者よりも摂食障害の患者さんで低くなっていることがわかります。

なので、柔軟に意志決定が苦手な人は、探索的に行動することもなく、確固とした方針もない中で意志決定をしてしまい、コロコロと選択が変わる方なのかなと思われます。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、アルコール依存症患者さんと摂食障害の患者さんの研究から柔軟に意志決定をするのが苦手な人の特徴を見てきました。

まとめると以下のようになります。

- アルコール依存症患者さんの研究より、柔軟に意志決定ができないのは、自分が選ばなかった選択肢の結果まで考慮していないから。

- 学習が自分の選択したことの結果しかできない。

- 摂食障害の患者さんの研究より、柔軟に意志決定ができないのは、確固とした意志決定の方針や軸がなく、意見がコロコロと変わるから。

- 探索的行動をせず、いろんなやり方を試していない。

- 柔軟に意志決定をするための脳内メカニズムは、vmPFCという前頭葉の領域が大事。

結局、柔軟に意志決定ができるのは、①方針を固く決めて、②自分が選ばなかった選択肢の結果まで考慮して学べることだと思います。

また、自分の行った結果だけではなく、探索的に様々なことを考えて試せることも柔軟に意志決定をするには必要です。

「別の選択ではどうなるのか?」を考えて行動できることに限りますね!

スポンサーリンク

参考文献

Reiter et al. (2016). Behavior and Neural Signatures of Reduced Updating of Alternative Options in Alchohol-Dependent Patients during Flexible Decision-Making. Journal of Neuroscience, 36(43), 10935-10948.

Reiter et al. (2017). Impaired Flexible Reward-Based Decision-Making in Binge Eating Disorder: Evidence from Computationao Modeling and Functional Neuroimaging. NeuroPsychopharmacology, 42, 628-637.

スポンサーリンク