・夜泣きで毎回起きて睡眠不足です。

・夜泣きを減らす方法はあるのか?

子育てのお悩みで一番多いと言ってもいい「赤ちゃんの夜泣き」

夜中に三回以上など多すぎると医療機関への相談が必要になりますが、それ以下の割合だと、心理学では比較的容易に減らすことができると示されています。

その研究を示したYouTube動画が以下の動画シリーズになります↓

実は、この夜泣き対策以外にも心理学では母親の心構えが赤ちゃんの夜泣きに影響することを示した研究があります。

今回はどんな母親の心構えが赤ちゃんの夜泣きを減らすか、その研究を紹介します。

本記事では以下のことが学べます。

・赤ちゃんの夜泣きを増やす母親の心構え

・母親の心構えが半年後の赤ちゃんの夜泣きや母親の心構えに影響すること

スポンサーリンク

①赤ちゃんの夜泣きを減らす母親の心構えと夜泣きを増やす母親の心構え

赤ちゃんの夜泣きの心理学の研究は、1980年代、つまり約40年もの古い歴史があります。

最近の研究よりは、比較的古めの研究が多くて優れており、今回紹介する二つの研究は2000年代のものです。

一つ目が、母親の心構えの違いによって赤ちゃんの夜泣きに影響することを調べたSadehら(2007)の研究です。

彼らは、睡眠に問題のある赤ちゃんを含めた90名以上もの赤ちゃんと母親を対象に調査しました。

特に、夜泣きに対する母親の心構えが、睡眠に問題のある赤ちゃんを持つ母親と睡眠に問題のない赤ちゃんを持つ母親での違いを見ています。

結果は以下のようになりました。

- 睡眠に問題のある赤ちゃんを持つ親は、赤ちゃんを負担に感じていて「泣いたら必ずお世話をしなきゃ」という考えが強い。

- 睡眠に問題のある赤ちゃんを持つ親は、「自分の子育て能力が心配」で「夜の赤ちゃんの食事が上手くできているのかにも心配する」傾向が強い。

- 睡眠に問題のない赤ちゃんを持つ親は、ある意味楽観的で、赤ちゃんが夜泣きしても「なんか泣いてるなー」くらいにしか思っていない傾向があります。

スポンサーリンク

②現在の母親の心構えと赤ちゃんの夜泣き傾向は、半年後にも影響する!

そんな赤ちゃんの夜泣きと母親の心構えの関係は実は将来にも影響するという衝撃の研究があります。

二つ目に紹介する研究が、Tikotzky & Sadeh (2009)の研究です。

先ほどと同じ研究者がいますね。

彼らは健康な赤ちゃんと母親を一年間調べて、生後6か月時点での赤ちゃんの夜泣きと母親の心構えが、生後12か月時点にも影響するかを調べました。

母親の心構えには、良い心構えと悪い心構えがあります。

良い心構えは、「夜泣きは赤ちゃんが泣いてるなー」くらいである程度放っておける気軽な心構えです。

悪い心構えは、「また赤ちゃんが夜泣きしているわ」とイライラしたり、心配したりする心構えです。

では、その母親の良い/悪い心構えが、赤ちゃんの将来の睡眠にどう関係するのか?

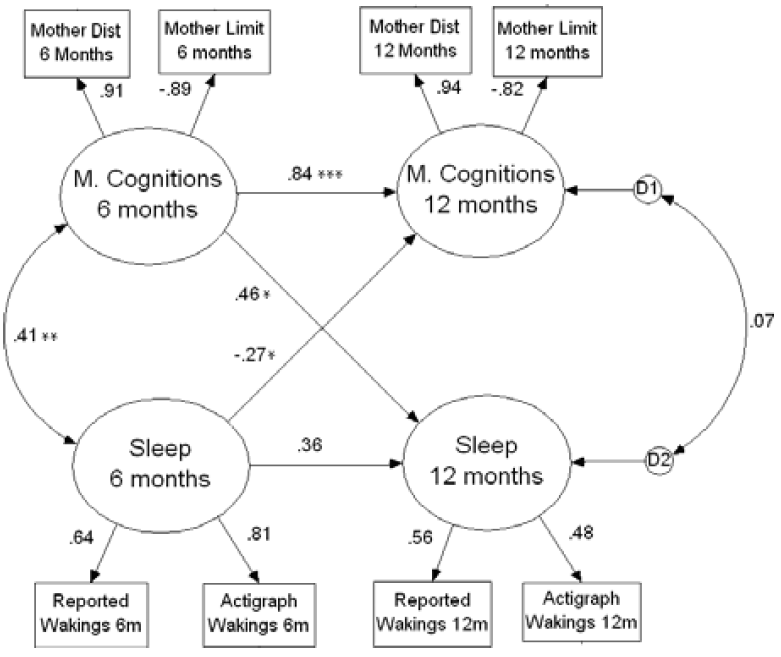

その結果が以下の図です。

この図の〇で囲んである部分だけ注目してください。

□で囲んである項目は無視で結構です。

M. Cognition 6 monthsが、「母親の 心構え 6か月時点」を示します。

下のSleep 6 monthsが、「赤ちゃんの 睡眠の 6か月時点」を示します。

あとの項目は同じ要領です

この図の結果をまとめると

1) 生後6か月時点の赤ちゃんの睡眠は、母親の心構えにプラスの意味で影響する。

2) 生後6か月時点の母親の態度は、生後12か月時点の母親の態度にプラスに影響し、赤ちゃんの睡眠にプラスに影響する。

3) 生後6か月時点の赤ちゃんの睡眠が、生後12月時点の母親の心構えにマイナスに働く。

これをわかりやすく言い換えると、

- 生後6か月時点の赤ちゃんの睡眠が良いと、母親の心構えも良くなる。しかし、生後6か月の睡眠が悪いと、母親の心構えも悪くなる(負のパターン)。

- 生後6か月時点の母親の態度が良いと、生後12か月時点の母親の態度も良くなる。

- 生後6か月時点の母親の態度が良いと、生後12か月の赤ちゃんの睡眠が良くなる。

- 生後6か月の赤ちゃんの夜泣きが多いと、生後12か月時点の母親の心構えも悪くなる。逆に、生後6か月の赤ちゃんの夜泣きが少ないと、生後12か月時点の母親の心構えは良くなりうる。

このように、赤ちゃんの睡眠や夜泣きと母親の心構えは現在でも相互に影響し合っていますが、半年後でも良くも悪くも影響を与えるのです。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、赤ちゃんの夜泣きと母親の心構えとの関係の研究を見てきました。

まとめると以下のようになります。

- 睡眠に問題のある赤ちゃんを持つ親は睡眠に問題のない赤ちゃんを持つ親と比べて、赤ちゃんを負担に感じていて「泣いたら必ずお世話をしなきゃ」の考えが強く、「自分の子育て能力が心配」で「夜の赤ちゃんの食事が上手くできているのかにも心配する」傾向が強い。

- 赤ちゃんの睡眠の良さや夜泣きは、現在の母親の心構えの良さ/悪さに影響する。

- 現在の赤ちゃんの睡眠や夜泣きは、半年後の将来の母親の心構えの良さ/悪さに影響する。

- 現在の母親の心構えの良さ/悪さは、半年後の将来の赤ちゃんの睡眠や夜泣きに影響する。

これらの研究を見ていていると、母親の心構えしだいで赤ちゃんの夜泣きは減る可能性があります。

実際に、心理学で夜泣きを減らす方法の一つは、母親が「なんか夜泣きしてるなー」くらいで放っておくことです。

確かに、子育てには様々な難しい場面はありますが、母親の気持ちの切り替え一つで子育てが楽になれば、それで十分です。

心理学はそういう学問なので、ぜひ参考にしてみてください。

スポンサーリンク

参考文献

Sadehら(2007). Infant sleep and parental sleep-related cognitions. Journal of Family Psychology, 21(1), 74-87.

Tikotzky & Sadeh (2009). Maternal sleep-related cognitions and infant sleep: a longitudinal study from pregnancy through the 1st year. Child Development, 80(3), 860-74.

スポンサーリンク