・愛着形成が上手くいかないと問題が起こるのか?

・子どもの発達と愛着形成の関係性とは?

愛着障害の言葉があるように、親や養護者との愛着形成が上手くいかないと子どもに問題が生じます。

それは、愛着障害ではない普通の子どもでも親との愛着形成が上手くできないと発達で問題が生じる可能性があります。

では、具体的にどのような問題が起きるのか?

心理学の研究をもとに紹介します。

この記事では以下のことが学べます。

2. 愛着形成が上手くいかないと感情に問題が生じる。

3. 愛着形成が上手くいかないと発達で問題行動が多くなる。

- 目次

- ①愛着形成が上手くいかないと過去の記憶があいまいになる⁉

- ②愛着形成が上手くいかないとネガティブ感情に左右されやすくなる⁉

- ③愛着形成が上手くいかない子どもは、発達過程で問題行動を起こすようになる⁉

- ④まとめ

スポンサーリンク

①愛着形成が上手くいかないと過去の記憶があいまいになる⁉

まず最初は、愛着形成と記憶との関係です。

愛着と記憶は一見遠いように見えますが、実は関係していると示したのが、Lau-Zhuら(2023)の研究です。

彼らは、たくさんの研究を集めてまとめたレビュー論文の形で、愛着形成と記憶との関係性を見ています。

記憶と言ってもたくさんありますが、この研究で扱われている記憶は「自伝的記憶」と呼ばれるものです。

自伝的記憶とは、自分が主にかかわっている過去のエピソードの記憶で、友達との楽しかった思い出や家族旅行の景色などを指します。

この自伝的記憶が、愛着形成が上手くいかなかった子と愛着形成が上手くいった子とで比較すると、愛着形成が上手くいかなかった子の方が自伝的記憶が薄れていて、具体的な記憶の詳細があいまい不鮮明になっていると論文では示してます。

以下は、イメージ図で、論文の図を引用しています。

このように、愛着形成は自分の記憶力にも影響を与えるのです。

愛着形成が上手くいけば、それだけハッピーな記憶も鮮明に覚えている傾向があります。

スポンサーリンク

②愛着形成が上手くいかないとネガティブ感情に左右されやすくなる⁉

次に、愛着形成が上手くいかないと感情面に問題が生じることが示されています。

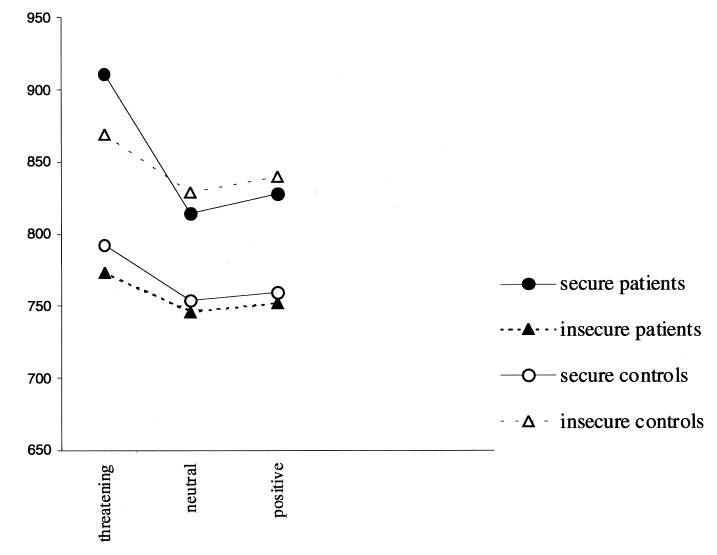

特に、愛着形成が上手くいかない子は、ネガティブの感情に振り回されると示したのが、van Emmichovenら(2003)の研究です。

彼らは、ストループ課題の感情版を利用して、恐怖・ニュートラル・ポジティブの三つの感情への敏感さを示しました。

ストループ課題とは、テレビでも見たことがある人も多いと思いますが、例えば「青」というように文字と色が異なる記号が書かれていて、色を答えさせる課題です。

単純な課題ですが、色の名前をいかに早く言えるかという反応速度によって、どれだけ感情の処理に時間がかかるかを調べています。

すると、結果は以下の図のようになりました。

この図は、縦軸が反応速度で、下に行けば行くほど反応速度が早く、感情処理がスムーズであるることを示します。

左は恐怖に関する単語、真ん中はニュートラルな単語、右がポジティブ感情に関する単語を提示したときを表しています。

丸が愛着形成が上手くいった安定型の大人で、三角が愛着形成が上手くいかなかった不安型の大人の反応を示してます。

●(黒丸)は不安障害の人の反応なので、無視で結構です。

〇と△だけ見てください。

すると、どちらも恐怖に関する単語の場合には驚いていますが、△の方が反応速度が遅くなっています。

これは、感情に鈍感な可能性があり、感情を処理するのに時間がかかっていることを示します。

上の研究結果から、愛着形成が上手くできている人ほど大人になっても感情を上手く処理できる可能性が高いです。

一方、愛着形成が上手くできていない不安型の人ほど大人になっても感情に左右されやすいです。

特に、恐怖やネガティブ感情に左右されやすいので要注意です。

スポンサーリンク

③愛着形成が上手くいかない子どもは、発達過程で問題行動を起こすようになる⁉

最後に、愛着形成が上手くいかないことによって、子どもが殴る・蹴る・盗むなどの外的な問題行動につながることを紹介します。

Fearonら(2010)は、たくさんの愛着形成の研究を集めて分析し直し、一定の研究の方向性を出すメタ分析の手法を使って、愛着形成と外的問題行動との関係性を調べました。

ちなみに、メタ分析の詳細は下記のリンクにございますのであわせて読んでいただくと、理解が深まります。

この研究で示されたのは、結構強く、愛着形成が上手くできていない不安型と外的問題行動がプラスの関係にあることでした。

つまり、愛着形成が上手くいっていない子ほど、殴る・蹴る・盗むなど行動的な問題行動を起こしやすくなるのです。

愛着形成が上手くいかない不安型は、子どもの問題行動のリスクになりうるのです。

なぜそのようになるのかは、仮説レベルですが、この論文の最初に書かれています。

「不安型の愛着スタイルの子どもは、落胆や拒否されることになり、ストレスや決闘などのストレス発散法に頼ってしまう経験をする」

つまり、愛着形成が上手くいかず、他人に相手にされず、それでたまったストレスを外的問題行動で発散する経験をすると。

確定ではないですが、ありえますよね。

スポンサーリンク

④まとめ

以上より、愛着形成が上手くいかないことによる問題について解説しました。

まとめると以下のようになります。

- 愛着形成が上手くいかない不安型は、自分の記憶があいまいになる。

- 愛着形成が上手くいかない不安型は、特にネガティブ感情に左右されやすくなる。

- 愛着形成が上手くいかない不安型の子どもは、相手を殴る・相手の物を盗むなど外的な問題行動をしやすくなる傾向がある。

愛着形成は、子どもの人生全体に影響すると言っても過言ではありません。

特に、問題行動で人生を台無しにしたり、感情で苦しんだりする可能性があります。

子どもが適切な時期に、親や養育者と適切な愛着形成ができるように、配慮する必要がありますね。

スポンサーリンク

参考文献

Fearonら(2010). The significance of insecure attachment and disorganization in the development of children's externalizing behavior: a meta-analytic study. Child Development, 81(2), 435-56.

Lau-Zhuら(2023). Attachment patterns and autobiographical episodic memory functioning: A systemic review of adult studies to advance clinical psychological science. Clinical Psychology Review, 101, 102254.

van Emmichovenら(2003). Selective processing of threatening information: Effects of attachment representation and anxiety disorder on attention and memory. Development and Psychopathology, 15, 219-237.

スポンサーリンク