・いろんなストレス解消法があるけど、どれが効果的なのだろう?

・心理学でストレス発散の良い方法教えて!

このようなお悩みをお抱えの方は多いはず。

職場や学校での人間関係でストレスはたまる一方で、なかなかストレスを解消できない。

さらに、ストレス解消法が世間には多すぎて、どれが効果的かわからない。

そこで今回は、脳科学(神経科学)的に正しいストレス解消法についてストレスの脳内メカニズムとともに解説します。

本記事では、以下のことが学べます。

2. ストレスの詳細な脳内メカニズム

3. ストレスに強い性格タイプ

4. 脳科学的に正しいストレス解消法

スポンサーリンク

①ストレスは記憶力に悪影響

ストレスと健康の話題は世の中にたくさんあります。

しかし、ストレスは認知機能にどのように影響するのかでしょうか?

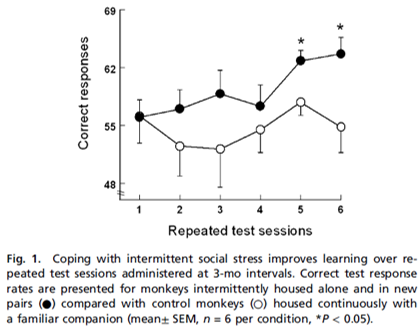

日頃からのストレスが、記憶力に影響することがLyons et al. (2010)によって示されました。

彼らはサルにストレスを与えて脳や記憶へのストレスの影響を調べました。

まずサルを二つの条件に分けます。

一方が、ずっと同じ相手と一緒に過ごすストレス条件。

もう一方が、一人の時や新しい相手と一緒に過ごしたりするストレス解消条件。

まさに同じ相手とずっと一緒に過ごす人間関係のストレスを調べています。

数か月後、記憶力のテストを実施しました。

すると以下の結果になりました。

この図は、縦軸が記憶テストの成績です。

黒丸がストレス解消条件。

白丸がストレス条件です。

横軸はテストの回数を示してます。

明らかにストレス解消条件の方が後半のテストの記憶成績が良いです。

逆にストレス条件は何度テストしても成績は上がりません。

そして重要なのが、ストレスによって脳内の細胞数にも影響があることです。

このの図は縦軸が細胞数です。

黒い棒がストレス解消条件。

白い棒がストレス条件です。

明らかにストレス条件の方が細胞数が少なくなっています。

つまり、ストレスは脳細胞レベルで我々の体に悪い影響を及ぼすのです。

ストレスは仕事のパフォーマンスも下げます。

まさに、ストレス解消は喫緊の課題なのです。

今回の研究では、一人の時間の確保と新しい人に出会うことが同じ人とずっといるよりも、ストレス解消に効果的だと言えます。

スポンサーリンク

②ストレスの脳内メカニズム

では、ストレスの脳内メカニズムはどうなっているのでしょうか?

これを知れば、効果のないストレス解消法にしなくてすみます。

(A) 一時的なストレスの脳内メカニズム

ストレスには、その時に感じる一時的なものとずっと感じる慢性的なものがあります。

まずは、一時的なストレスです。

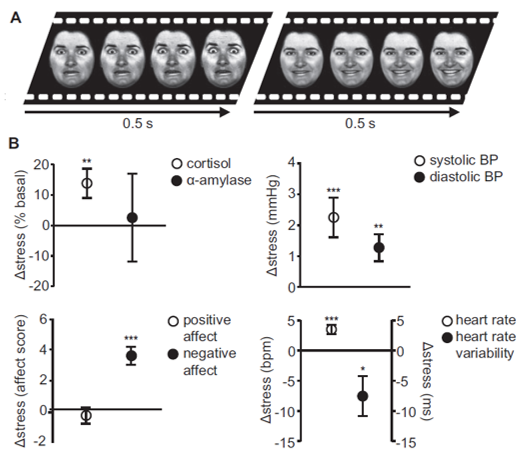

Henckens et al. (2016)は、実験参加者にストレスを感じさせるような不快な映像を見せて、ストレスを感じている時の脳画像を撮りました。

この図は、様々な指標で映像を見た後にストレスが高まったことを示しています。

図Bの左上の白丸は血中コルチゾールという指標です。

ストレスを測る生理的な指標ですが、基準値よりも高くなっています。

他にも、左下は映像を見た後の心理的なネガティブ感情の度合いを示しています。

白丸がポジティブ感情で、黒丸がネガティブ感情の高さをしめしています。

すると、ポジティブ感情は0と変わりませんが、ネガティブ感情が高くなっていることがわかります。

心理的なストレスを受けた間接的な証拠です。

右下は、心拍です。

白丸が心拍率で、黒丸が心拍のリズムが一定しているかをしめしています。

すると、ストレス画像で心拍数は基準値よりも上がり、心拍が一定ではなくなっています。

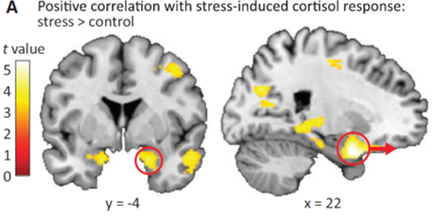

ストレスを感じている時の脳活動が以下の図です。

この図では、脳の下側でかつ内側が活動していることがわかります。

この領域は、ネガティブ感情に関する偏桃体や昔からストレスに関わると言われている海馬などの活動が見られます。

ちなみに、海馬は、先ほどサルの研究でご紹介した記憶に関係する脳領域でもあります。

Henckens et al. (2016)は、この他にもストレスを感じにくい性格タイプを突き止めています。

それが、外向性の高い方です。

外向性の高い人とは、例えば、家で引きこもったりせずに、外へよく出かけたり、他人とよくコミュニケーションを取ったりするタイプです。

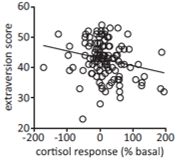

上の図は、縦軸が外向性の高さで上に行くほど外向性が高いです。

横軸は、コルチゾール値を示し、右に行くほどコルチゾール値が高くなります。

すると、外向性が高い人ほど血中コルチゾールが低く、ストレスを感じにくいことがわかります。

新しい人と出会ったりするのが多いのもこのタイプです。

新しい人と出会うと言えば、先ほどのサルの研究のストレス解消条件と同じです。

つまり、間接的ですが、新しい環境や新しい人と会うことはストレス解消につながるのかもしれません。

スポンサーリンク

(B) 慢性的なストレスの脳内メカニズム

次は、比較的長時間のストレスにさらされている時の脳内メカニズムです。

Sinha et al. (2016)は、ストレスを与える不快な写真をずっと見せられている時と感情的に何も起こさないニュートラルな写真をずっと見ている時の脳活動を比較することでストレスの脳内メカニズムを突き止めました。

この図Bは、条件ごとの様々なストレス指標を示しています。

赤がストレス条件。

黒がニュートラル条件です。

ストレス度や感情がどれくらい喚起されたかや(左半分の線グラフ)、心拍や血中コルチゾールの上昇(右半分の棒グラフ)まであります。

全ての指標でストレス条件の方が高いです。

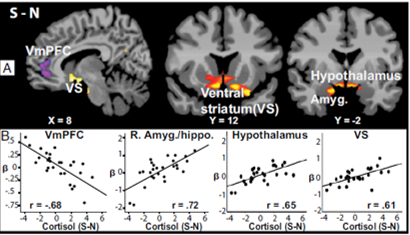

次に、上の図は代表的なストレス指標である血中コルチゾールと関係する脳領域です。

つまり、ストレスで反応する脳領域です。

左の紫色の領域は前頭葉で、ストレスを感じると脳活動が下がることが示されています。

前頭葉は理性や抑制をつかさどりますので、活動が下がると、合理的に考えられなくなるかもしれません。

真中はいわゆる報酬系の領域をであり、右は偏桃体と海馬を指しています。

重要なのは、前頭葉の活動パターンです。

これがストレス解消と関わります。

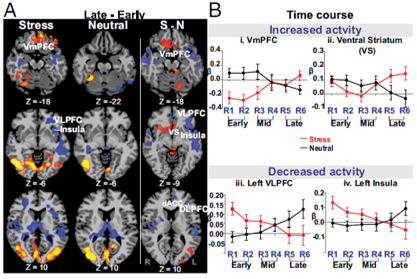

この図は、ストレスを感じさせる画像を見せられているときの脳活動を時系列で表したものです。

Bの左上が前頭葉と報酬系の活動です。

赤い線がストレス画像を見せられているときの脳活動で、黒い線がニュートラルな画像を見せられているときの脳活動です。

この図から、前頭葉と報酬系はストレスを与えられた時、最初は脳活動が下がり、徐々に活動が上がっていきます。

様々な解釈はありますが、このパターンはストレスへの慣れとストレス解消法を自分で導入したことをを表していると思います。

最初ストレスにさらされると、前頭葉は影響を受けます。

そのストレスのショックに慣れてきて活動が上がって戻ります。

そして、受けたストレスへの対処のために活動が上がるという感じです。

脳内メカニズムをまとめますと、ストレスを受けると、前頭葉の脳活動が下がり、偏桃体や海馬など脳の奥の部分の活動が上がります。

重要なのは前頭葉の活動パターンで、ストレスへの慣れにより活動が上がり、ストレス解消法が導入されると前頭葉が機能してくれます。

スポンサーリンク

③脳科学的に正しいストレス解消法

最後に、科学的に正しいストレス解消法について見ていきます。

Sinha et al. (2016)は、脳内メカニズムだけではなく、ストレス解消法と脳活動との関係性も調べています。

彼らの論文では、ストレス解消法には二種類あると言っています。

一つ目は、アクティブ・コーピング(Active Coping)で、ストレスを感じている時に考え方を変えるなど積極的に認知の仕方や行動を変える方法です。

二つ目は、抑制法で、ストレスを感じている時に、感情を抑圧したり、そのことについて考えないように抑えたりする方法です。

もちろん、一つ目の方法を彼らは推奨しています。

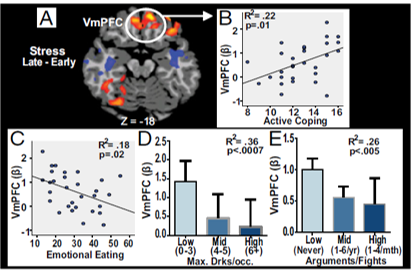

その理由が以下の図に表れています。

この図は、前頭葉の活動を示しています。

先ほど、前頭葉の活動パターンとしてストレス解消法を導入する時に活動が上がることを説明しました。

つまり、ストレスを感じているときに前頭葉の活動が上がれば、ストレス解消に成功しているのです。

様々なストレス解消法と前頭葉の活動との関係を見たのがこの図になります。

Bはアクティブ・コーピングと前頭葉の活動との関係です。

アクティブ・コーピングを上手くするほど前頭葉の活動は上がります。

つまり、アクティブ・コーピングはストレス解消に効果的なのです。

Cは、ストレス解消のための爆食いです。

バク食いをする人ほど前頭葉の活動が下がっています。

バク食いはよくストレス解消法として挙げられますが、逆効果なのです。

Dがストレス解消のためにお酒を飲むことです。

これは、お酒を多く飲む人ほど前頭葉の活動が下がっています。

つまり、お酒もストレス解消には効果がありません。

まとめると、脳科学的に効果的なストレス解消法はアクティブ・コーピングだという結論になります。

アクティブ・コーピングの代表的な方法は、以下の二つです。

・再評価法:ストレスを感じる物事や出来事を一旦冷静に考え直して別の意味合いを与える方法

・リフレーミング法:ある刺激を普通とは違うように捉える方法

詳しくは、過去の記事「科学的に正しい感情コントロールの方法:EQを高めて怒らない自分になる」に載せています。

一緒に読んでいただければ幸いです。

スポンサーリンク

④まとめ

まとめると以下のようになります。

- ストレスは記憶力低下に繋がる。

- ストレスは脳細胞の減少を招く。

- ストレスに強い人は、外向的な人です。

- ストレスの脳内メカニズムは、ストレスを受けた時に前頭葉が抑制され、偏桃体や海馬など脳の奥の部分の活動が増大する。

- ストレス解消には、前頭葉がカギです。

- 正しいストレス解消法は、アクティブ・コーピングで、爆食いやお酒はストレス解消にならない。

ストレスは、脳だけではなく、体のさまざまなところに影響します。

ストレス解消法の記事は山ほどありますが、エビデンスをもとにストレスのメカニズムと解消法を検証した記事はあまりありません。

本記事が、正しいストレスの解消に少しでも貢献できれば幸いです。

スポンサーリンク

参考文献

Henckens et al. (2016). Interindividual differences in stress sensitivity: basal and stress-induced cortisol levels differentially predict neural vigilance processing under stress. Social Cognitive and Affective Neuroscience,11(4), 663-673.

Lyons et al. (2010). Stress coping stimulates hippocampal neurogenesis in adult monkeys. PNAS, 107(3), 14823-14827.

Sinha et al. (2016). Dynamic neural activity during stress signals resilient coping. PNAS, 113(31), 8837-8842.

スポンサーリンク