・睡眠不足が認知症とどう関係するの?

・睡眠を多くとるほど認知症予防になるのか?

近年、アルツハイマー型認知症の罹患率が増えていると言われています。

政府統計でも、そのことは言及されているほどです。

しかし、認知症は一度罹ってしまうと、今の医療では治すことができません。

せいぜい症状を遅らせることくらいです。

では、どのようにすれば認知症を防ぐことができるのでしょうか?

いくつかありますが、その一つ「睡眠」だと心理学では話題です。

睡眠不足は心理学では万病のもとです。

今回は、睡眠不足と認知症の関係を調べた研究を紹介して、認知症予防について考えます。

本記事では以下のことが学べます。

2. 睡眠を取れば取るほど良いと言うわけではない。

3. 適度な睡眠時間が認知症予防につながる!

スポンサーリンク

①睡眠不足と認知症の関係を調べた心理学の研究

睡眠と認知症の研究は結構古くからあります。

例えば、動物実験では、認知症の原因物質のたんぱく質を睡眠が流してくれることが示されたり、睡眠自体がそもそも認知症予防につながったりすることが示されています。

そのくらい睡眠と認知症の関係は深いのです。

では、睡眠不足だとどうなるか?

睡眠不足と認知症の関係性を調べた比較的最近の研究が、Robbinsら(2021)です。

彼らは、彼らは1000以上もの65歳以上の人を2013年~2018年まで5年間も追跡調査して、睡眠習慣と認知症の罹患率などの関係を調べました。

すると結果は以下のようになりました。

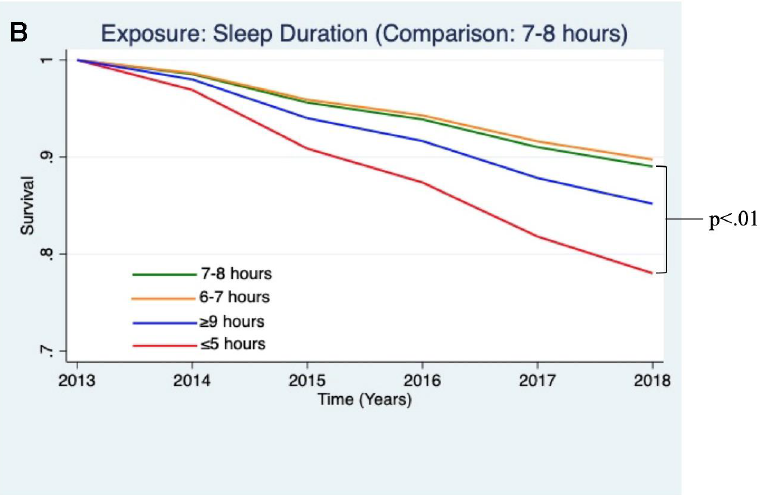

この図は、縦軸が認知症のなりにくさで、下に行くほど認知症になっていることを示します。

横軸は、測定した西暦ですね。

緑が睡眠時間が理想とされる7~8時間の人

黄が睡眠時間がちょっと少なめの6~7時間の人

青が睡眠時間が多い9時間以上の人

赤が睡眠時間が少ない5時間以下の人

をそれぞれ示します。

すると、一目瞭然ですが、睡眠時間が少ない5時間以下の人は、他の睡眠時間の人に比べて認知症になりやすいことが示されています。

このように、睡眠不足は認知症の罹患率増加と関係します。

また、この研究の統計データ上、睡眠時間が理想とされる7~8時間の人と比べて、5時間以下の人は、約1.8~2倍認知症になりやすいとも示されています。

それくらい、睡眠不足は認知症に関係しているのです。

スポンサーリンク

②睡眠不足と睡眠過多の両方とも認知症になりやすくなる!睡眠はとるほどいいわけではない。

では、睡眠はとればとるほどいいのかというとそうではないと心理学では言えそうです。

先ほどの研究でも、睡眠が多い人はグラフが若干下がっていたのがわかりますが、睡眠過多も認知症になりやすいと示したGaoら(2022)の研究があります。

彼らは、村単位で1400以上もの40歳以上の人の睡眠習慣と認知症の関係性を調べています。

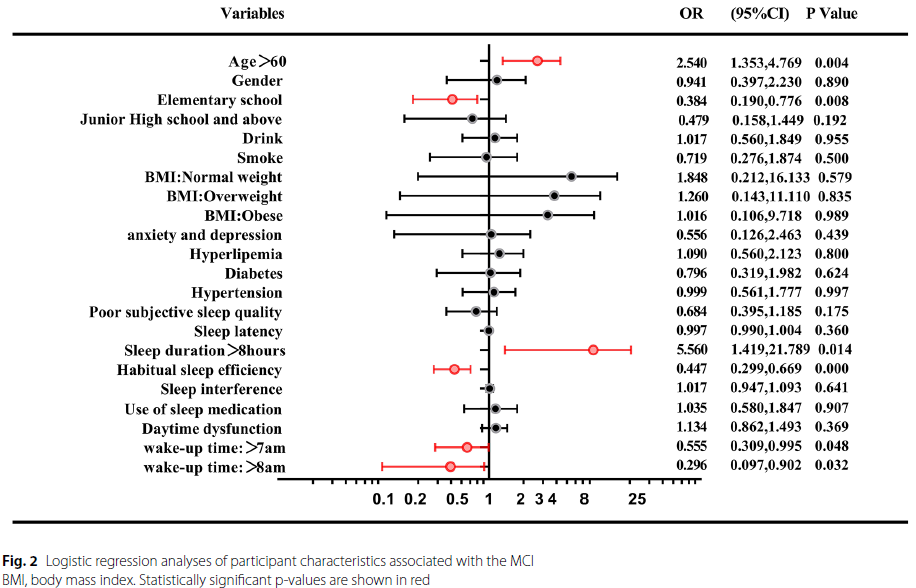

すると結果は以下の図のようになりました。

この図は、縦軸に書かれているのがそれぞれ認知症に関係しうると考えられている項目です。

大事なのは横軸で、1より右側に行くほど認知症になりやすいことを示しています。

統計的に有意に1よりも右側に出ている要因は、赤色で示されている「Aged>60(60歳以上)」と「Sleep duration>8(睡眠時間が8時間より多い)」の二つです。

年齢が高い60歳以上はわかりますが、睡眠時間が8時間を超えるほど眠ってしまうと認知症になりやすくなるのです。

なので、先ほどの研究と合わせると、認知症になりにくい睡眠時間は、少し多めに見積もって6~8時間くらいです。

睡眠が少なくても多くても認知症になりやすい逆U字型の関係性があると論文では考察されています。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、睡眠と認知症の関係性について心理学の比較的最新の研究を紹介しました。

まとめると以下のようになります。

- 睡眠時間が5時間以下と少ない場合は、認知症になりやすい。

- 睡眠時間が8時間を超えて多い場合も、認知症になりやすい。

- 認知症になりにくいのは、睡眠時間が6~8時間。

- 睡眠時間と認知症の関係性は、逆U字型を示す。

認知症予防になる睡眠習慣は、まずは睡眠時間を6~8時間に設定することだと思われます。

寝不足も寝すぎも認知症につながるのです。

もちろん、年齢や個人差によって必要な睡眠時間は変わりますが、目安として6~8時間の睡眠を目指すと将来健康に生き生きと生活できるかもしれませんね。

スポンサーリンク

参考文献

Gaoら(2022). Sleep disturbance is associated with mild cognitive impairment: a community population-based cross-sectional study. BMC Public Health, 22:2000.

Robbinsら(2021). Examining sleep deficiency and disturbance and their risk for incident dementia and all-cause mortality in older adults across 5 years in the United States. AGING 2021, 13(3), 3254-3268.

スポンサーリンク