・速読は効果があるのかな?

・速読して文章が理解できるのかな?

今やビジネスシーンでもよく聞く速読。

文章を早く読めるようになれば、その分読みたい本は読めるし、知識も多くなる。

読むのが遅い私にはうらやましいです。

しかし、速読によって本人は本当に文章を理解しているのでしょうか?

私事ですが、二人速読できる知り合いがいます。

その方と全く同じ本を読んだのですが、話が合いませんでした。

二人とも、本の漠然とした内容だけしか話さず、議論にならなかったのです。

世の中、速読の方法やトレーニング、そして、メリットばかりが強調されすぎて、肝心の文章理解までは問われていません。

そこで今回は、心理学的に速読で文章理解できているのかを検証します。

本記事では以下のことが学べます。

2. 速読で文章を理解できるのか?

3. 速読トレーニングでどれくらい文章を深く理解できるのか?

4. 速読ではなく、何度も文章を読むことが文章理解には重要

スポンサーリンク

①速読している人は文章内容を理解していない⁉

心理学で速読の研究を調べると、実はかなり研究が少なく、信頼性が高いものもほとんどありません。

速読は英語で、「speed reading」や「reading fluency」と言います。

このように、速読は、英語の専門用語として確立されているのに、研究されていません。

ということは、それくらい速読は検証しにくく、かつ効果があまりないのかもしれません。

もちろん、科学として速読を研究しても意味があるのかという問題もありますが…。

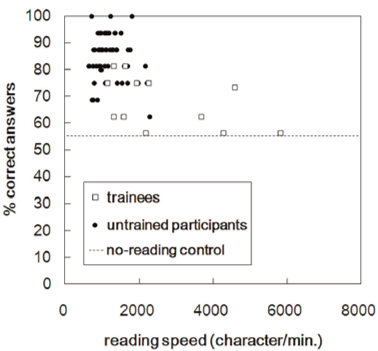

そんな中、速読できる人とできない人とを比べて速読の研究を客観的に行ったのが、Miyata et al. (2012)です。

彼らは、日本人の速読できる人とできない人に日本の短編小説を読ませて、その後小説の内容を問う質問をしました。

質問内容とは、例えば、

「男で年老いた患者がたくさんマジックをするのは、死の恐怖を和らげるため」

とか

「ヒロインは嫌っていた死んだ母が実は自分のことをとても愛していたことを知った」

というもの。

このような質問にYESかNOかで答えます。

すると結果は以下のようになりました。

この図は、縦軸が質問の正答率で、文章内容の理解度を示しています。

上に行くほど正答率が高いです。

横軸が読むスピードです。

一分間に何単語読めたかを示しています。

□が速読できる人

●が速読できない人です。

点線が、何も読まなくてもあてずっぽうで正答できる割合。

この図のように、速読できる人は読むスピードは速いですが、正答率は低いです。

あてずっぽうと変わらないくらいの正答率の人もいます。

逆に、速読できない人は読むスピードは遅いですが、正答率は高いです。

左上に●が固まっているのがよく分かります。

この研究から、速読しても文章をまともに理解していないことが判明しました。

小説ような簡単な文章でも、速読すると答えられなくなります。

しかし、一つだけ批判があります。

速読できる人は本当にちゃんと速読できているのかと。

速読レベルが中途半端だから、内容理解まで行っていないのではないかと。

そこで、次の研究です。

スポンサーリンク

②速読トレーニングの達人も文章内容を理解していない⁉

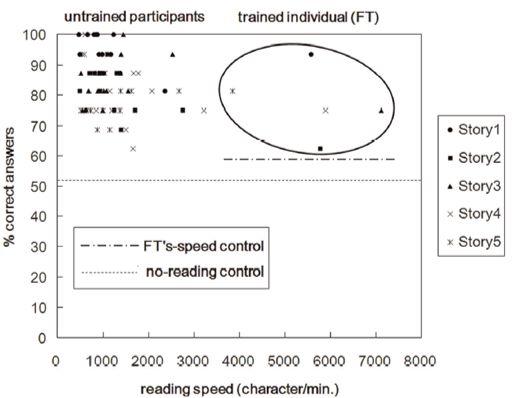

Miyata et al. (2012)は、この批判に応じるかのように、速読トレーニングをした達人を呼んで同じ研究をしました。

すると、結果は以下のようになりました。

先ほどと同様の図です。

違うのが、〇で囲んでいるのが速読の達人の成績です。

□や▲などは、読んだ小説の問題の正答率です。

少し小説によってばらつきはありますが、平均すると、達人の成績は低くなります。

つまり、速読トレーニングをして速読できる人は、速読に熟達していても文章内容を理解していない可能性があります。

ご紹介したMiyata et al. (2012)の研究では、速読の達人が一人なので、確実な結論は出せませんが、速読は文章理解に繋がらないことを強く示しています。

文章を読むスピードと内容理解はトレードオフの関係にあるかもしれません。

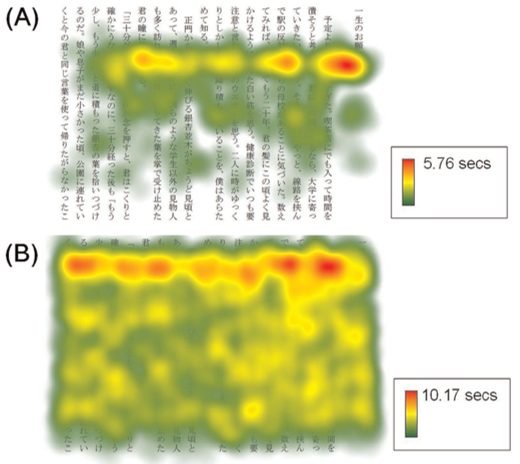

Miyata et al. (2012)は、速読できる人とできない人の読書中の視線の動きを追跡しています。

(A)が速読できる人。

(B)が速読できない人です。

色が赤くなるほど、その部分を注視している時間が長いことを示しています。

図より、速読できる人は、文章の最初の方だけ見て、あとは飛ばしています。

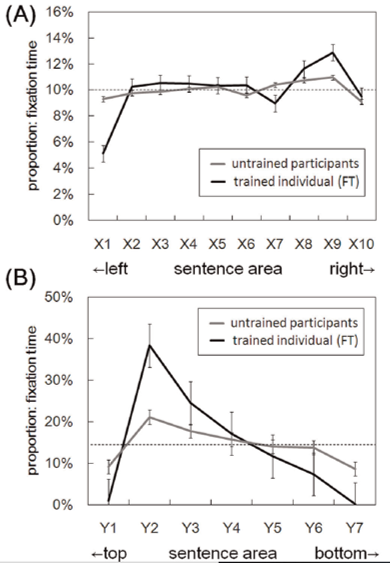

この図も、速読できる人とできない人との違いを示しています。

どの場所で視点を固定していたのかを表しています。

上の図は左右のどこをよく見ていたのかを、下の図は上下のどこを見ていたのかを示しています。

黒が速読の達人(トレーナー)。

ねずみ色が速読ができない人です。

(A)から、速読の達人は、本の右側を普通の人よりも注視し、本の左側をあまり見ません。

一方、速読できない普通の人は、本をまんべんなく見ています。

(B)から、速読の達人は、文章の上の方を注視し、下の方をあまり見ません。

つまり、文章の右上の最初の方だけ見て下の最後の方までは見ない。

これらの結果は、先ほどの色付きの図と同様の結果です。

しかし、文章を飛ばしているぶん、内容も飛ばしているのです。

比較的内容が頭に入りやすい小説ですらこの結果なので、難しい文章とかになると速読はやめておいた方がいいと思います。

スポンサーリンク

③速読できる人は、何度も読むことによって内容理解を補っているのではないか?

最後に、では、速読で文章を理解していると思われる人はどうしているのか?

この疑問について考えます。

私の二人の知り合いが同じように言っていたのが、「何度も読む」ことです。

知り合いA:「初めは読むのが遅いけど、何度も読めばいい」(謎理論)

知り合いB:「ある本を何回も読みます。何度も読むことで理解が深まります」

両者とも、「同じ文章を何回も読む」というのがキーポイントのようです。

実際、何回も読むことの効果は示されています。

Therrien (2004)は、過去の何度も読むという読書法の研究をまとめて分析しなおしたメタ分析を用いて、この何回も読むことの効果を確かめました。

ちなみに、メタ分析についての詳細は「メタ分析とは何か?心理学論文から見るメタ分析の方法と限界」こちらに載せています。

一緒に読んでいただけると幸いです。

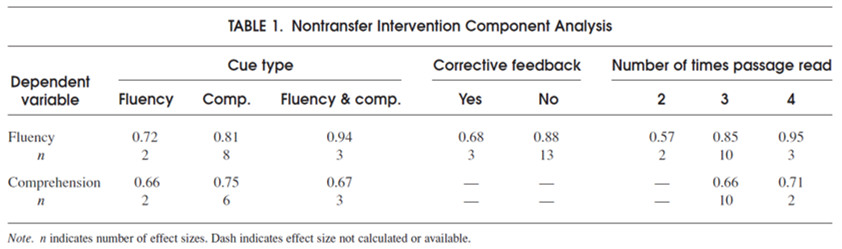

検証結果は以下の通りです。

この図は、上に書かれたやり方をすれば、左端の指標にどのくらい影響するのかを示しています。

左端の、fluencyは読む速さ。

Comprehensionは理解度を示しています。

例えば、右端のNumber of times passage readは、文章の読む回数です。

回数が3回だと4回読む時に比べて、Comprehension(理解度)が低いことを表しています。

重要なのが、Cue typeのFluencyの欄です。

この欄は、先生ができるだけ文章を早く読みなさいと指示している場合を指します。

その場合、Comp.(できるだけ理解することを意識すること)を指示している場合よりも、理解度が下がっています。

つまり、読む速さを重視すると、理解が阻害されるのです。

この結果は、先ほどのMiyata et al. (2012)の速読の達人の研究結果とも整合的です。

とすると、この研究からわかることは、読む回数が多ければ多いほど理解度は上がることです。

速読している人は、読む回数を増やすことで、理解度を補っていると考えられます。

スポンサーリンク

④まとめ

以上より、速読は心理学的に効果があるとは言えませんでした。

まとめると以下のようになります。

- 速読できる人は文章内容を普通の人よりも把握していない。

- 速読のトレーニングを積んだ達人ですら、普通の人よりも文章内容を把握していない。

- 速読できる人は、最初の方を注視し、最後の方を飛ばす。

- 読むスピードが速いと文章内容理解に悪影響

- 速読している人は、何度も同じ文章を読むことで理解を補っている。

今のところ、速読は科学的におすすめできないという結論です。

それぞれの個人が自分に合ったペースでゆっくり読書するのがいいと思います。

速読は単なる焦りとも捉えられかねません。

理解度が伴っていないのですから、信用を失う可能性もあります。

スポンサーリンク

参考文献

Miyata et al. (2012). Reading Speed, Comprehension and Eye Movements While Reading Japanese Novels: Evidence from Untrained Readers and Cases of Speed-Reading Trainees. Plos One, 7(5), e36091.

Therrien (2004). Fluency and Comprehension Gains as a Result of Repeated Reading A Meta-Analysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261.

スポンサーリンク