・言葉をスムーズに話せません。

・コミュニケーション障害について知りたい。

よく日常生活で言葉を噛んだり、同じ言葉や音を繰り返したりすることがあります。

会社でのプレゼントや発表など大事な時に限って、言葉をよく噛んでしまう。

そんな経験は誰しもあるのではないでしょうか?

「言葉を噛む」「同じ音を繰り返す」というのが、日常生活の他人とのコミュニケーションにまで影響するほど頻繁に起こるのが「吃音」という症状です。

吃音症は大抵は子供の時に発症して大人になるとなくなるものですが、ごく希に大人になっても吃音が残る方がいます。

では、なぜ吃音が生じるのでしょうか?

そして、我々はなぜ流暢に言葉を話せずに言葉を噛んでしまうのか?

その脳内メカニズムの研究をご紹介します。

スポンサーリンク

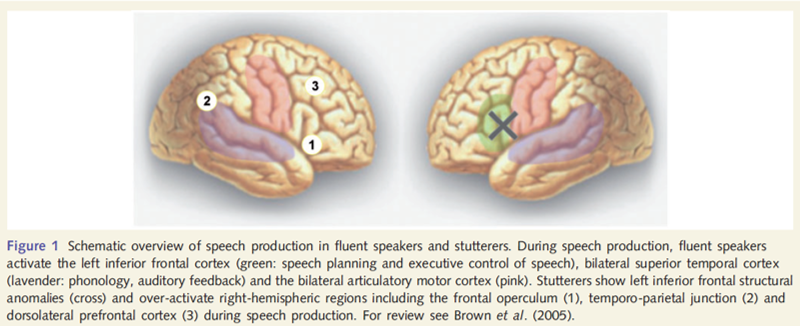

①吃音は左脳の言語領域不全

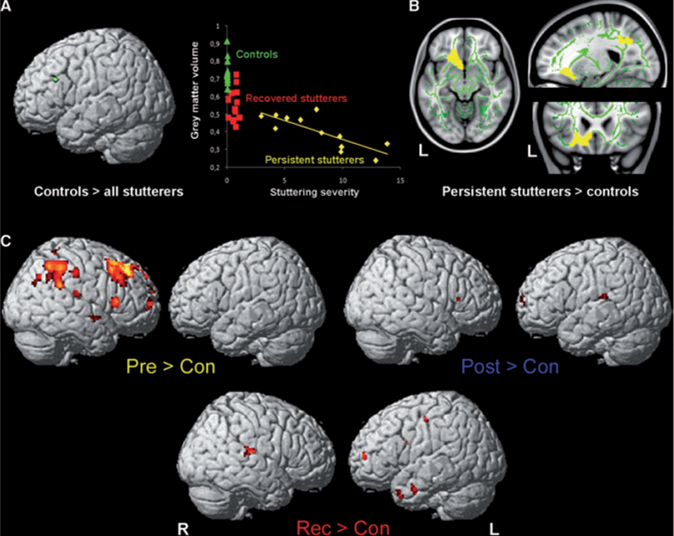

この図のように、吃音症の神経科学的観点から、吃音は左脳の言語領域がうまく機能せずに生じるという研究が多数あります。

特に、上図の×印がついた脳の領域がうまく機能しないことを示したのが、Kell et al.(2009)の研究です。

メタ分析でも示されているくらいであり、頑健な知見だと言えます。

(※メタ分析に関しては次のページを参照「メタ分析(meta-analysis)とは何か?心理学の論文から見るメタ分析の方法と限界!」)

言葉を話している時の脳活動を一般健常者と比べた時に、吃音患者は×印の部分の脳活動が低下していることが上図のAで示されています。

図Aの微妙に緑で塗られている部分です。

さらに、Kell et al.(2009)は、大人になっても吃音が残っている患者と大人になって吃音が残っていない方と健常者とを比較して、吃音があった人の方が右脳の同じ領域がより活動することが示されています。

それが、上図のCです。

つまり、吃音症患者は、言葉を話す時、左脳の言語領域だけではなく、右脳の言語領域までも導入して補っている状態です。

スポンサーリンク

②吃音症の脳の体積とコネクション

実際に、吃音症患者の脳の体積の低下や脳のつながり(コネクション)もうまくいっていないという研究データは結構あります。

先ほどのKell et al.(2009)は、×印の部分の体積の低下を報告しています。

また、Chang et al.(2015)は、吃音症患者の左脳の言語領域のコネクションが弱いことを報告しています。

そして、Neef et al.(2018)は、左脳とは逆に、右脳は健常者よりも吃音症患者の方が体積が増加していることを示しています。

先ほどの研究を考慮すると、普通の人より吃音症患者の方は右脳の言語領域をよく使うため、体積も増加したのだと考えられます。

スポンサーリンク

③吃音症患者の左脳の言語領域不全の証明

これまでの研究をまとめると、左脳の言語領域の機能不全と右脳による補足が吃音の脳内メカニズムとして考えられます。

これまでは、状況証拠ばかりでしたが、それを決定づけた研究があります。

それが、Neef et al.(2015)の研究です。

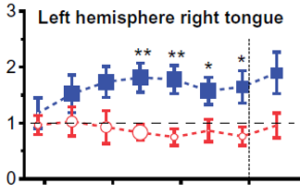

彼らは、TMSという脳を刺激して活動を促進させる装置を使って、吃音症患者の左脳言語領域の働きを調べました。

舌に電極を当てて、脳を刺激したときの舌の筋肉の反応を見たのです。

すると、上図のように、左脳を刺激した時に、健常者と比べて吃音症患者の舌の筋肉の活動が弱いことが示されたのです。

赤が吃音症患者、青が健常者。

つまり、左脳の言語領域の機能不全を証明したのです。

図では、左脳を刺激した場合に、吃音症患者の舌の筋肉の活動量が健常者より低くなっています。

スポンサーリンク

④まとめ

以上から、コミュニケーション障害の一つである吃音症は、左脳の言語領域がうまく機能しないことが判明しました。

まだ仮説の段階ですが、吃音症患者は右脳の言語領域で左脳の機能不全を補ってしゃべっているのです。

ちなみに、右脳の活動が左脳の機能を補足しているかどうか自体もまだ謎なので、仮説としています。

これからの研究が楽しみです。

吃音症患者の研究から、言葉を噛むときの我々の脳内も同様な状態になっていると推測できます。

左脳の言語領域がうまく機能しないことが、言葉を噛むことに関係しているかもしれません。

スポンサーリンク

参考文献

Chang et al.(2015). White matter neuroanatomical differences in young children who stutter. Brain, 138, 694-711.

Kell et al.(2009). How the brain repairs stuttering. Brain, 132, 2747-2760.

Neef et al.(2015). Speech dynamics are coded in the left motor cortex in fluent speakers but not in adults who stutter. Brain, 138, 712-725.

Neef et al.(2018). Structural connectivity of right frontal hyperactive areas scales with stuttering severity. Brain, 141, 191-204.

スポンサーリンク