・お菓子を食べる習慣がついてしまっています。

・なかなか痩せられないです。

ダイエットをしたいけれど、ついついお菓子を食べてしまう。

そんなお悩みを持つ方は多いです。

かく言う私も、たまにお菓子を爆食いしたくなります。

そんなお菓子を食べてしまう習慣を何とかしたい。

今回は、お菓子を食べてしまう方に向けて心理学でお菓子をやめられやすくなる方法をご紹介します。

本記事では以下のことが学べます。

1. お菓子をついつい食べてしまうのは、お菓子を食べる習慣の問題

2. お菓子を食べる習慣をなくす心理学的な方法

3. お買いを食べる習慣の見直し方

スポンサーリンク

①お菓子をついつい食べてしまうのは、心理学的には習慣の問題!

心理学でもダイエットに関する研究は古くから行われております。

その中でも、ついついお菓子に手を伸ばしてしまうことに関する心理学的な研究もあります。

Verhoeven et al. (2012)は、ついついお菓子を食べてしまうのは、習慣の問題だと示しています。

具体的には、1000人以上もの人に一週間食事日記をつけさせて、お菓子をどれだけ食べたのかをカロリーベースで調べています。

すると、結果は以下のようになりました。

食事をしたくなる衝動 → 習慣の強さ → 食べたお菓子のカロリー

このような関係性が研究の結果として見られました。

食事をしたくなる衝動とは、「自分の好きな食事を見たり匂いを嗅いだりすると、強く何か食べたくなってしまう」という質問紙項目の高さです。

つまり、食事を目にしたりしたときに何かを食べてしまいたくなるという傾向です。

その「食事をしたくなる衝動」がお菓子の習慣の強さと関連して、結果としてお菓子をたくさん食べてしまうという流れです。

食事をしたくなる衝動が、直接お菓子を食べてしまうことにつながるのではなく、習慣と結びついてお菓子を食べてしまうことにつながるのが重要ポイントです。

すると、ついついお菓子を爆食いしてしまうことへの対策としては、「習慣をやめる」「習慣化を解く」という方法が考えられます。

スポンサーリンク

②心理学でついついお菓子を食べてしまう習慣をなくしやすくする方法

では、心理学でどのようにお菓子を食べる習慣をなくすのか?

その方法を調べたのが、Adriaanse et al. (2010)です。

彼らは、以下の二つの方法を調べてどちらが、食べたお菓子の総カロリーが低かったのかを見ています。

二つの方法の内の一つ目は、「If-Then思考」と「心理的に対立する意見を知る」の二つの方法を組み合わせたものです。

「If-Then思考」とは、「ある特定の状況になったら、ある行動をする」と予め決めておく方法です。

例えば、「もしお菓子を食べたくなったら、代わりにフルーツを食べる」というように、お菓子を食べる状況を想定して、予めフルーツという別の行動を決めておくことです。

次に、「心理的に対立する意見を知る」は、以下のプロセスを行います。

1) 「食べるお菓子の量を少なくしたい」というような行動の変化に関わる大切な望みをまず考える。

2) 「お気に入りのジーンズをもう一度履けるようになる」というような成功イメージを持つ。

3) 「退屈な時についついチョコレートを食べてしまう傾向がある」といような成功イメージを邪魔する現在の状況を思い出す。

つまり、自分の成功イメージとそれを邪魔する現状との二つの関係性を言語化して明確に理解することが大事です。

この「If-Then思考」と「心理的に対立する意見を知る」の二つの方法の組み合わせをMCIIと呼びます。

もう一つの方法は、「お菓子を食べたくなったら、ナッツなど健康的なお菓子を食べる」ことを想像させる方法です。

さらに考えさせるだけではなく、健康的なお菓子を具体的に10個挙げてもらいます。

お菓子を食べたくなった時に健康な代替案を考える方法です。

MCIIと健康的な代替案のどちらかをさせたグループに、一週間の食事日記をつけさせて、お菓子の総カロリーを比べています。

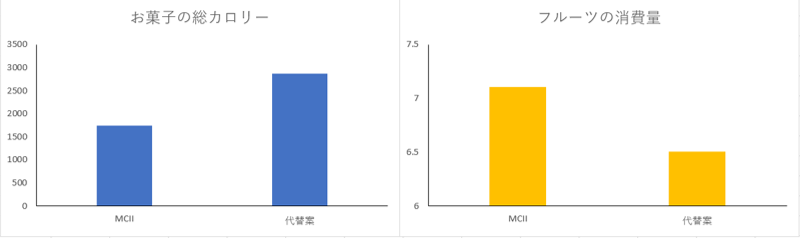

すると結果は以下のようになりました。

※下記の図は、著者が論文の数値を元に作成しました。

左側がお菓子の総カロリーで、右側が代替案のフルーツの消費量です。

すると、お菓子の総カロリーはMCIIの方法が健康的な代替案よりもカロリーが少なくなっています。

他方、右側のフルーツ消費量は、どちらの方法とも統計的な有意差はありません。

以上より、単に「お菓子が食べたくなったら健康的な何か別のモノを食べればいいや」と考えるよりは、具体的にお菓子を食べたくなったときに別の行動を決めておくことと、成功イメージと現実のギャップを意識する二つの方法がお菓子を控えるようになります。

残念ながら、どちらの方法も代替案のフルーツ消費量には影響しませんでしたが、お菓子を控えるだけでもダイエット効果は高そうです。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、まとめると、

- ついついお菓子を食べてしまうのは、習慣の問題は一つ考えられる。

- お菓子を食べてしまう習慣をなくすには、「If-Then思考」と「心理的に対立する意見を知る」の二つを組み合わせる方法が有効。

- ダイエットもお菓子の爆食いを防ぐにも意識の持ち様が大事。

実際に、自分の成功イメージやそれを妨げる現状を意識するというのは大切です。

お菓子の習慣もダイエットも意識の仕方というのはとても大事になるかなと思います。

実際に、考え方を変えるだけで肥満体質を変える研究もあります(Allom et al., 2018)ので、意識の仕方は痩せるには必須です。

ダイエットもお菓子の爆食いも心理学で貢献できることがあります。

スポンサーリンク

参考文献

Adriaanse et a. (2010). When planning is not enough: Fighting unhealthy snacking habits by mental contrasting with implementation intentions (MCII). European Journal of Social Psychology, 40, 1277-1293.

Allom et al. (2018). Breaking bad habits by improving executive function in individuals with obesity. BMC Public Health, 18:505.

Verhoeven et al. (2012). The power of habits: Unhealthy snacking behavior is primarily predicted by habit strength. British Journal of Health Psycholgy, 17, 758-770.

スポンサーリンク