・友達同士分かり合えるのはなぜ?

・類は友を呼ぶが実証された?

類は友を呼ぶ。

このことわざは古くから言われています。

実際に、私の友達や知り合いなど周りの人は私と性格的に似ている人が多いです。

それゆえか、お互いに分かり合えて、共感できることが多い。

このように、経験上私たちは「類は友を呼ぶ」を実感しています。

実は、このことわざは最近の脳科学の研究で実証されつつあります。

その最新の知見と社会的絆に関して今回はご紹介します。

本記事では以下のことが学べます。

2. 「類は友を呼ぶ」の脳内メカニズム

3. なぜ親しい人同士は分かり合えるのか?

- 目次

- ①知らない他人と知っている友人や恋人とでは、手をつないだ時に痛みの恐怖に関する脳活動が異なる。

- ②「類は友を呼ぶ」の脳科学:社会的絆が強く親密な人ほど脳活動が類似する。

- ③社会的絆が強いと相手を考えている時の脳活動も類似する。

スポンサーリンク

①知らない他人と知っている友人や恋人とでは、手をつないだ時に痛みの恐怖に関する脳活動が異なる。

いきなり、なんだ?と思われるかもしれませんが、実は社会的絆(友達や知り合い)の研究で大事な知見の一つなのです。

知らない人と手をつなぐよりも恋人と手をつないでいる方が痛みに対する恐怖が和らぐという研究があります。

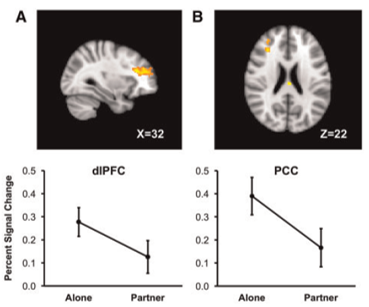

それが、Coan et al. (2017)の研究です。

彼らは、三つの条件を設け、それぞれ電気刺激による痛みを与えました。

一つ目は、自分一人だけで痛みを受ける条件。

二つ目は、知らない他人と手をつないでいる時に痛みを受ける条件。

三つ目は、恋人と手をつないでいる時に痛みを受ける条件です。

すると、自分一人や知らない他人と手をつなぐよりも、恋人と手をつないでいる方が主観的な恐怖や痛みが和らぎました。

そして、その時の脳活動の結果が以下の図です。

図Aは前頭葉の領域。

図Bは後方帯状回という痛みに関する領域です。

なお、痛みに関しては「神経科学(脳科学)により明らかになった仲間外れにされた人の心の痛み―社会的痛み(Social Pain)の研究序説」の記事に詳しくご紹介しています。

合わせて読んでいただければ幸いです。

この図AとBの下の図が、自分一人の時と恋人と手をつないだ時の脳活動量の違いを表しています。

Aloneが自分ひとりだけの条件で、Partnerが恋人と手をつないでいる時です。

すると、痛み刺激を受けている時に、恋人と手をつないでいる方が一人の時よりも活動量が下がっています。

痛みに対して脳の反応も低くなっていることがわかります。

では、他人と手をつないでいる時はどうか?

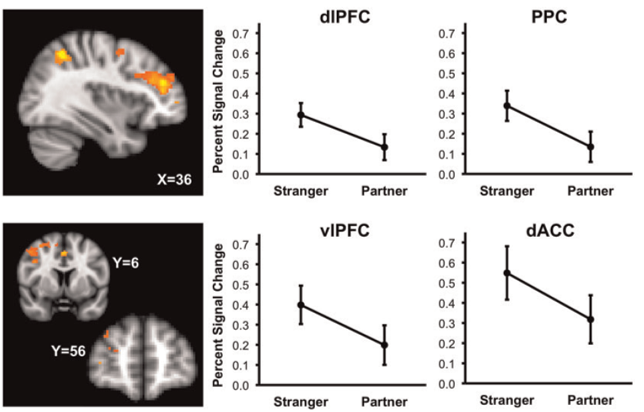

それが以下の図です。

この図も前頭葉と帯状回という同じ領域が活動します。

右側の四つのグラフの結果は共通しています。

Strangerが知らない人と手をつなぐ条件で、Partnerが恋人と手をつなぐ条件です。

先ほどと同様、知らない人よりも恋人と手をつないだ条件の方が痛み刺激が来た時の脳活動量が下がっています。

つまり、手をつなぐ行為自体ではなく、親密な関係にある人と手をつなぐことが痛みなどの恐怖を緩和してくれるのです。

他人がいると痛みも和らぐことを実証した研究です。

スポンサーリンク

②「類は友を呼ぶ」の脳科学:社会的絆が強く親密な人ほど脳活動が類似する。

次に、いよいよ「類は友を呼ぶ」の脳内メカニズムについてです。

先ほどの研究は、自分一人と知らない人と恋人という絆の濃さにより脳活動が異なることを示した研究でもあります。

この研究も相まって、親密さによって脳活動がどのように変わるのかを研究したのが、Parkinson et al. (2018)です。

彼らは、お互いなんとなく知っている間柄のクラスで、どの人間とどのくらい親密なのかを計測しました。

その後、その親密度合いによって、映画を見ている時の脳活動がどう変わるのかを実験しました。

なぜ映画を見せるのかというと、映画はその人の解釈の仕方など指向性や人間性が脳活動に現れると彼らが考えたからです。

そして、親密さによって脳活動にどのような違いが生じたのか?

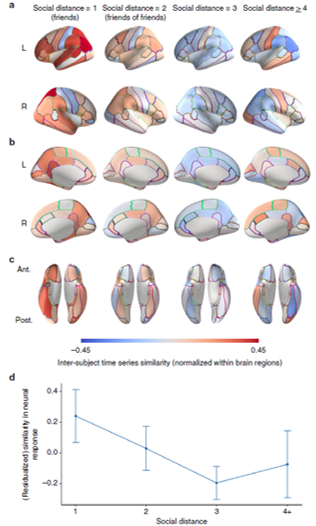

それを示したのが以下の図です。

この図は、脳活動がどの程度似ているのかを示した図です。

赤になるほど自分の脳活動と似ていることを示しています。

Social distanceは、親密度を表しています。

1が友人。

2が友人の友人。

3になるともうかなり気薄になります。

4は完全に他人です。

図aとbとcは、脳活動を別の角度から見たものです。

この脳の画像より、左端の友人とだとかなり脳活動が似ている部分が多いです。

脳活動の類似度は、社会的関係性が薄くなるほどだんだんと低くなっていきます(青色になっていきます)。

それを数値で示したのが、図dです。

縦軸が、脳活動の類似度。

横軸が、社会的関係性です。

すると、図より、関係性が濃い1から関係が薄い3や4にいくにつれて類似度が下がっていることがはっきりわかります。

つまり、友達や親密な間柄だと同じものを見聞きしている時に脳活動が似るのです。

だからこそ、お互いの意見が合うのかもしれません。

それで意見が合う同士集まって、「類は友を呼ぶ」です。

スポンサーリンク

③社会的絆が強いと相手を考えている時の脳活動も類似する。

最後は、なぜ「類は友を呼ぶ」で集まった人たちがお互いの考えが分かり、共感できるのかを探った研究をご紹介します。

それが、Courtney & Meyer (2020)です。

彼らは、最初に友人や親友などかなり親しい関係性の人とクラスメイトや同僚など関係性がそれほどな人を実験参加者に言わせました。

その後、人の名前と性格傾向が書かれた画面を見せられて、どれほどその名前の人がその性格傾向にあるのかを評定させました。

名前には、実験参加者が告げた名前と、大統領や有名人などの他人だけれども見知っている人の名前が表示されます。

つまり、名前の人物がどんな人か考えさせる課題ですね。

ちなみに、自分の名前も見せられます。

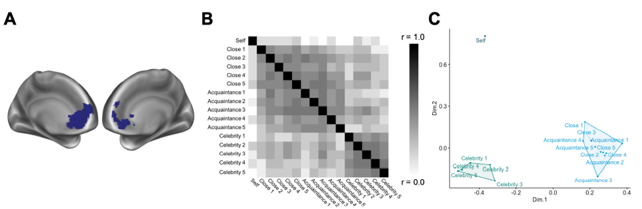

自分を判断している時と他の人を判断している時の脳活動を示したのが以下の図です。

図Aの青で示された部分が、重要になります、

この領域は先ほどの「類は友を呼ぶ」研究と同様の前頭葉の部分です。

その部分の脳活動量の類似度を示したのが図Bになります。

図の見方の詳細は省きますが、なんとなくこの図から、二つか三つのグループに分かれるような気がしませんか?

「Self(自分)」「Close(友人や親友)とAcquaintance(クラスメイトや同僚)」「Celebrities(大統領や有名人)」の三つに。

それを明確に示しているのが、図Cです。

上にSelf、右側にCloseやAcquaintance、左下にCelebritiesと脳活動から明確に区別されるのです。

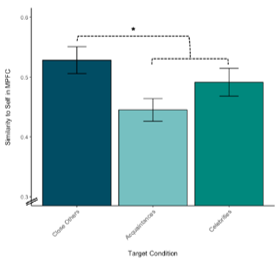

そして、自分を判断している時の前頭葉の活動がそれぞれの人を判断している時の活動とどれくらい似ているのかを示しているのが、下図です。

図の縦軸が、脳活動の類似度。

左が、Close(友人や親友)。

真中が、Acquaintance(クラスメイトや同僚)。

右が、Celebrities(大統領や有名人)です

友人や親友だと自分と脳活動が似ていることがわかります。

しかし、皮肉にも、クラスメイトや同僚くらいの関係性だと、著名人よりも自分との脳活動の類似度が低いです。

クラスメイトや同僚よりも、著名人の方が考えたり、テレビ等で見る機会が多いからなのでしょうか。

謎ですね。

でも、友達や親友など自分と親密な関係性の人は自分を考える時と同様の脳活動を示します。

同じ性格だからなのか、共感できるからなのか。

解釈は今後の研究しだいですが、「類は友を呼ぶ」は十分科学的に実証されつつあることが分かります。

スポンサーリンク

③まとめ

以上より、「類は友を呼ぶ」について脳科学的知見を見てきました。

まとめると以下のようになります。

- 自分一人より恋人と手をつなぐ方が、痛みもその恐怖も和らぐ。

- 知らない他人ではなく、親密な人と手をつなぐと痛みも恐怖も緩和される。

- 社会的絆の濃さによって脳活動が変化する。

- 「類は友を呼ぶ」は実際に科学的にありえる。

- 社会的関係性が濃い人ほど脳活動も自分と類似する。

- 社会的関係性や親密度によって、相手のことを考える時に自分を考える時と脳活動が似てくる。

今現在までの研究では、単に「親しい人と脳活動が似る」くらいまでしかわかりません。

なので、似ているから集まるのか、集まって結果的に似るのかまではわかりません。

鳥と卵のようですが、一応「類は友を呼ぶ」は脳科学的にありえそうです。

スポンサーリンク

参考文献

Coan et al. (2017). Relationship status and perceived support in the social regulation of neural responses to threat. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 1574-1583.

Courtney & Meyer (2020). Self-other representation in the social brain reflects social connection. Journal of Neuroscience,

Parkinson et al. (2018). Similar neural responses predict friendship. Nature Communications, 9:332.

スポンサーリンク